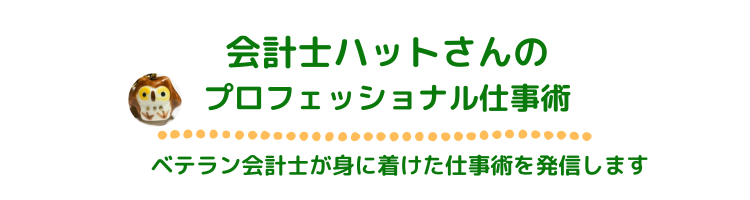

今回は「『失敗の本質』から学ぶ」の第4回目で「精神論ではなく具体的な方法論を指示しろ」という話しをします。

第74回から「『失敗の本質』から学ぶ」というテーマで連載しており、私が「失敗の本質」を読んで肝に銘じていること(8つ)を順にご紹介しています。今回は3番目「精神論ではなく具体的な方法論を指示しろ」についてお話しします。

今回お伝えしたいことを最初に要約すると…

今回お伝えしたいことはシンプルで、リーダーは「精神論ではなく具体的な方法論を指示しろ」ということです。

以下では「失敗の本質」で書かれている具体的な指摘のいくつかを紹介します。

「失敗の本質」で指摘されている精神主義

過度に精神主義を誇張したこと

日本軍の失敗要因としてすぐに思い浮かぶのは精神論に偏り過ぎていたことです。この点に関して「失敗の本質」の中で指摘されているいくつかの説明をご紹介しましょう。

また関東軍の作戦演習では、まったく勝ち目のないような戦況になっても、日本軍のみが持つとされた精神力と統帥指揮能力の優越といった無形的戦力によって勝利を得るという、いわば神憑り的な指導で終わることがつねであった。

(出典)「失敗の本質」野中郁次郎他(注)ハットさんが一部太字にした。

(中略)個々の戦闘における「戦機まさに熟せり」、「決死任務を遂行し、聖旨に添うべし」、「天佑神助」、「神明の加護」、「能否を超越し国運を賭して断行すべし」などの抽象的かつ空文虚字の作文には、それらの言葉を具体的方法にまで詰めるという方法論がまったく見られない。

(出典)「失敗の本質」野中郁次郎他(注)ハットさんが一部太字にした。

インパール作戦の折、第一五軍司令部で開かれた兵団長会同で、(中略)補給参謀が補給問題にとても責任が持てないと答えたのに対して、牟田口軍司令官が立ち上がって「なあに、心配はいらん、敵に遭遇したら銃口を空にむけて三発打つと、敵は降伏する約束になっとる」と自信ありげに述べたといわれる。これなぞは、冗談とも本気ともつかない話だが、結局食糧は敵に求めるという方針が押し通ってしまった。(以下略)

(出典)「失敗の本質」野中郁次郎他(注)ハットさんが一部太字にした。

精神主義のもう一つの問題点は、自己の戦力を過大評価することである。「百発百中の砲一門、よく百発一中の砲百門を制す」(日本海海戦直後の東郷司令長官の訓示)といった類の精神論は海軍でも例外ではなかった。(以下略)

(出典)「失敗の本質」野中郁次郎他(注)ハットさんが一部太字にした。

インパール作戦に際して司令官の牟田口中将が「必勝の信念」を掲げ、「なあに、心配はいらん、敵に遭遇したら銃口を空にむけて三発打つと、敵は降伏する約束になっとる」と自信ありげに命令されても、戦場でこの命令に従う将兵たちはやり切れません。また、「百発百中の砲一門は百発一中の砲百門を制するのだ」と訓話されても、実際に砲一門で砲百門に立ち向かうのはあまりにも無謀というものです。これらはまるで悪い冗談としか思えませんが、実は今でも精神論による指示は健在です。例えば、「不眠不休でやり切れ」とか「なんとか必死に頑張れ」とか、そんな精神論による号令は今でも珍しいことではありません。本当に弛んで怠けているときに言われるのならまだ納得できますが、危機に際して極限まで頑張っているときに「必死に頑張れ」などと言われると、「これ以上どうしろというのだ」と反発し、やり切れない気持ちで一杯になります。

元プロ野球監督だった野村氏もこんなことを書いています。

指導とは、つねに個別、具体的でならなくてはいけない。よく、「平常心で戦え」とか「無心で戦え」という指導者がいるが、いきなり抽象的なことを言われても、選手は戸惑うばかりだ。

(出典)野村克也 「人生で最も大切な101のこと」

もちろん精神力も重要ではあることは認めますが、これ一つで押し通すのは無茶というものです。

空気(ムード)による支配

精神論は命令という形だけではなく、空気(ムード)という形でも我々を支配します。「失敗の本質」では、次のような例が紹介されています。

第一五軍がビルマでインパール作戦を策定したときにも、牟田口中将の「必勝の信念」に対し、補佐すべき幕僚は、もはや何をいっても無理だというムード(空気)につつまれてしまった。

(出典)「失敗の本質」野中郁次郎他(注)ハットさんが一部太字にした。

沖縄戦の際に連合艦隊司令部は戦艦「大和」がその他の残存艦とともに海上特攻隊として沖縄西方海面に突入して、敵水上艦隊と輸送船団を攻撃するという作戦を立案した。(中略)沖縄まで到達することは絶対に不可能であった(中略)。これは壮大な自滅作戦という以外にない。事実、連合艦隊司令部の会議でも参加者の誰もが成功する可能性があるとは考えなかった。これはもはや作戦というべきものではない、理性的判断が情緒的、精神的判断に途を譲ってしまった。軍令部次長の小沢治三郎中将は、このときのことを述懐して、「全般の空気よりして、当時も今日も(「大和」の)特攻出撃は当然と思う」と発言している。

(出典)「失敗の本質」野中郁次郎他(注)ハットさんが一部太字にした。

いったんこの状態になると、少なくても部下の方から何とかするのは困難です。その場にいる一番偉い地位にいる人(命令を下す立場にいる人)が何とか打開するしかありません。自分がその立場になったら、ゆめゆめ精神論の空気(ムード)に流されないよう厳に戒めなければなりません。

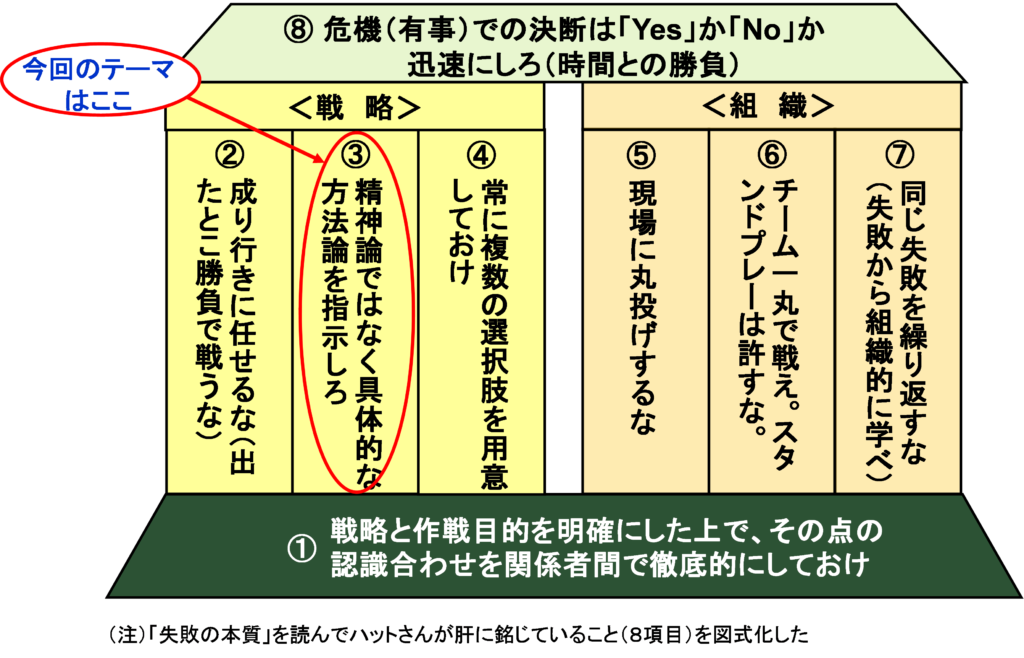

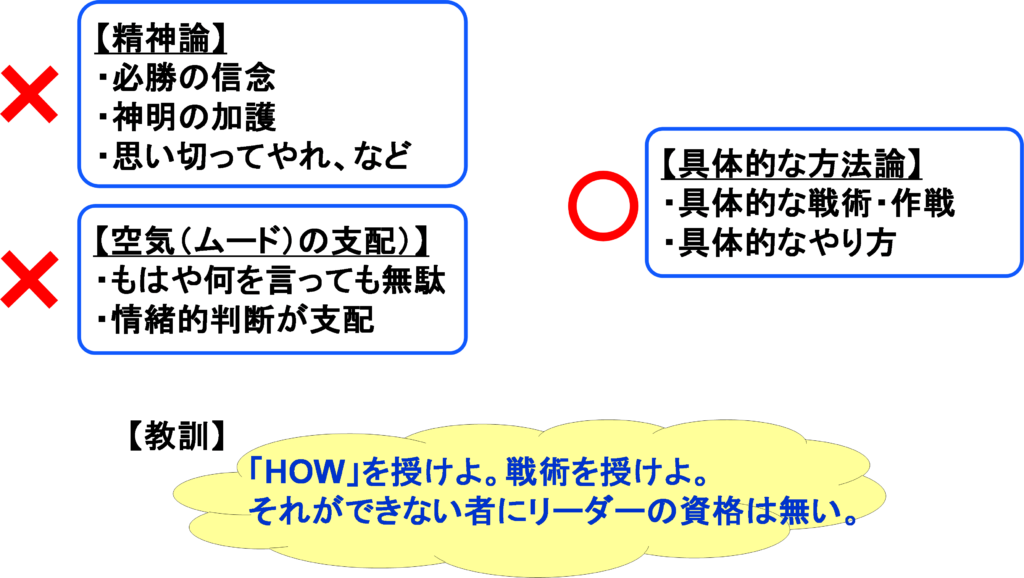

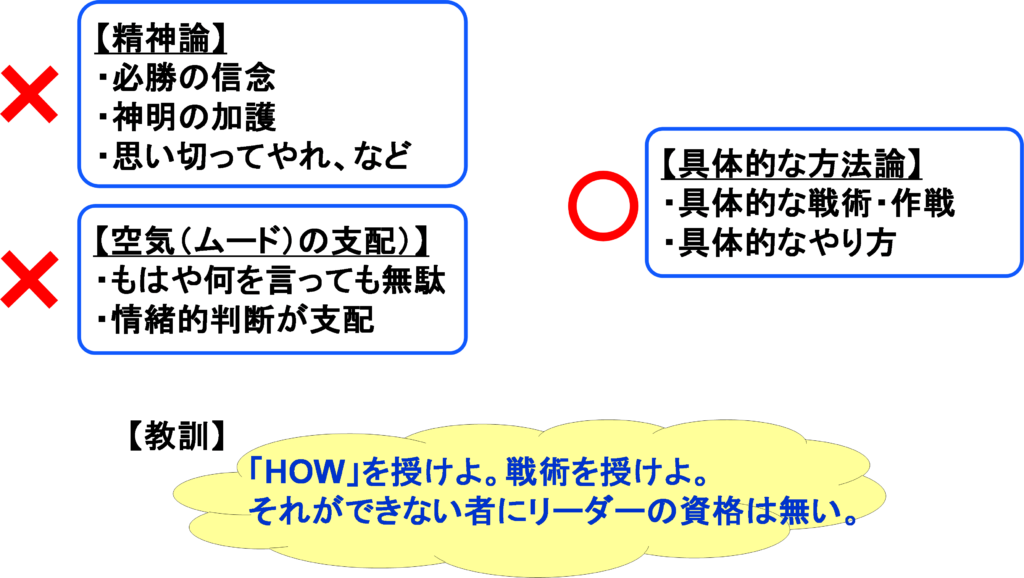

リーダーは精神論ではなく具体的な方法論を指示しろ

結局のところリーダーがすべきは、精神論による号令ではなく具体的な方法を指示することです。そういう意味で、元プロ野球監督の野村氏の次の言葉のとおりです。

名監督が語るのは「精神論」ではなく「HOW」

(出典)「人生に打ち勝つ野村のボヤキ」(野村克也)(注)ハットさんが一部太字にした。

有効なアドバイスには必ず「HOW」があるものだ。それがなければ、指示にならない。(中略)

阪神の和田豊監督が、まだバッティングコーチだった頃、私は神宮球場でヤクルト対阪神を評論した。阪神が一点を追う終盤、1、3塁のチャンス。1塁ランナーは俊足。さぁ、どうやって同点に追いつくか、いや、一気に逆転まで持ち込むか。息を呑むシーンである。

すると和田コーチがベンチを出て、代打の上本博紀という、小柄で俊足タイプのバッターに耳打ちをした。上本はその直後、難しいスライダーを打ち上げてセカンドフライに倒れた。ランナーを進める意図さえ感じられないバッティングに、私は無性に腹が立った。何を指示したのか、その内容を記者に確認してもらった。

「まさか、思い切っていけ、じゃないよな…」。ところが取材を終えた記者は「思い切っていけ、でした」と言う。まさか、と思った。

「思い切って行け」は指示ではない。単なる精神論、応援でしかない。(中略)

指示は「HOW」を授けるものだ。「思い切って行け」は単なる願望の裏返しでしかない。(中略)

仕事を部下に任せるときには、指示本来の目的を考えなければならない。指示することによって、部下の責任を軽くしてやるのだ。部下に全責任を負わせないために、指示によって負担を引き受けてやる。それによって部下は「失敗したら〇〇さんの責任なんだから」と、思い切って目の前の困難の仕事にぶつかっていける。

「HOW」を授けよ。戦術を授けよ。それができないものに、リーダーの資格は無い。

ちなみに野村氏と同じようなことを危機管理のプロだった佐々淳行氏も次のように書いています。

大きなイベントやプロジェクトを成功させるためには、「寝食を忘れ、不眠不休火の玉のようになってやれ」という精神主義の大号令だけでは人は動かないし、物も流れない。「ハウ・トゥ」を指示してやらないといけないのだ。また孫子の兵法で「敵ヲ知リ己ヲ知レバ百戦マタ殆ウカラズ」と説くだけでは駄目で、どうやって情報をとり、報告連絡し、どういう視点で分析評価するか、また「己ヲ知ル」ためにはどういう自己分析のシステムをつくっておくべきかを指導しないといけないのだ。

(出典)「山動く」W.G.パゴニス(現役陸軍中将)の中の監修者(佐々淳行)あとがきより(注)ハットさんが一部太字にした。

野村氏の言う「『HOW』を授けよ。戦術を授けよ。それができないものに、リーダーの資格は無い」という言葉を常に忘れてはいけません。

【インパール作戦 作戦決定から中止に至るまであり得ない杜撰さの連続】

「失敗の本質」の第1章で取り上げられている6つの負け戦は、どれも読んでいて悲しいやら悔しいやら、腹の底から湧いてくる怒りの矛先の向け場もなく、やり切れなさで一杯になります。なんでこんなバカげた理由で失敗し多くの人命が失われてしまったのだろうと考えずにはいられません。とりわけ「インパール作戦」に関する記述は、あまりにも信じられないことばかりで呆然としてします。具体的記述を紹介するとキリがないのですが、それでもここではいくつかを紹介させてください。

◆しなくてもよかった作戦。戦略的合理性を欠いたこの作戦がなぜ実施されるに至ったのか。人間関係を過度に重視する情緒主義や強烈な個人の突出を許容するシステム(が原因)

(出典)「失敗の本質」野中郁次郎他(注)ハットさんが一部太字にした。

◆部下の反論に耳をかさない牟田口(注:作戦の発案者)の積極論を現地で制止しうるのは、河辺方面軍司令官のみであった。しかも河辺は蘆溝橋事件当時、連隊長牟田口の直属の上司たる旅団長であり、それ以来両者はとくに親しい間柄であった。しかし牟田口がインパール攻略論を唱えたとき、河辺が「何とかして牟田口の意見を通してやりたい」と語り、方面軍高級参謀片倉折衷少将の言葉を借りれば、軍司令官は私情に動かされ牟田口の行動を抑制しようとはしなかった。(以下略)

◆客観的に見て、きびしい地形を克服し三週間でインパールを攻略するのは、きわめて困難であった。(中略)(そこで)作戦不成功の場合をも考慮し(中略)コンティンジェンシー・プラン的発想に基づ(き)、(中略)中方面軍参謀長は(中略)方面軍の作戦構想を第一五軍に強要しようとした。ところが河辺(注:作戦発案者・牟田口の上官)は、「そこまで決めつけては牟田口の立つ瀬はあるまい。また大軍の統帥としてもあまり格好がよくない」と、中の命令案を押さえてしまった。ここでも、「体面」や「人情」が軍事的合理性を凌駕していた。 (以下略)

◆インパール作戦の破綻を運命づけたもう一つの大きな要因は、上級司令部間における意思の不統一であろう。インパール作戦に参加するため中国の戦場から輸送された第一五師団は、その途中で南方軍により意図的にビルマへの到着を遅らされたのである。

(中略) その主たる理由は、第一五軍の鵯越作戦への懸念であった。つまり、第一五師団をタイに控置することによって、第一五軍の早まった作戦発起を牽制・防止しようとしたのである。(中略)。ビルマ到着が大幅に遅れた第一五師団は、戦場に着くと準備期間もないまま半遭遇戦の形でアラカン山中に突入しなければならなかった。

しかも師団全部が作戦発起に間に合ったわけではなく、師団長はインパール作戦中、師団の全兵力を掌握できなかった。そのうえ、作戦発起直前には、師団の中核たる作戦主任参謀と歩兵団長が交代するという理解しがたい定期人事異動までなされた。

牟田口は、ビルマ到着の遅れる第一五師団に対し、「戦さがいやだからいつまでもタイに滞留しているのだろう」と痛罵を加えたという。第一五師団とばかりでなく、各師団長と彼との間には意思の疎通が欠けていた。しかし、牟田口は隸下師団長との意思の疎通に格別の努力を払わず、むしろ彼らとの会合を嫌った。

◆コンティンジェンシー・プランの欠如は、適時の態勢転換、作戦中止を困難ならしめた。しかも、「体面」や「保身」、組織内融和の重視や政治的考慮は、必要以上に作戦中止の決断を遅延させ、雨季の到来や補給の不備とあいまって、現地部隊に過酷な戦闘を強いたのであった。

◆南方軍はインパールの戦場に一人の参謀も派遣しておらず、同作戦の展望に関しては実情を知らぬまま楽観的な空気が支配的であった。四月下旬から五月中旬にかけて南方諸地域を視察した秦彦三郎参謀次長は、インパール作戦が思わしくないことに気づき、飯村機南方軍総参謀長や河辺方面軍司令官に作戦中止を示唆したが、自ら作戦中止のイニシアチブをとろうとはしなかった。彼の回想によれば、二人とも彼の示唆した作戦中止に同意したように見えたので、いずれ現地から作戦中止の申請が来るであろうと考えたからであり、また、 現地軍の発意によって作戦が開始された経緯に照らしても、現地軍が作戦中止を申請することこそ本筋であると思われたからであるという。

◆ それでも秦の視察報告は、「インパール作戦の前途はきわめて困難である」と、婉曲ながらも作戦中止を示唆していた。しかし、今や参謀総長をも兼任していた東条首相兼陸相は、これを聞いてその「弱気」を叱責した。

◆秦の示唆する作戦中止は受け容れがたいものであった。こうして、秦の報告は実質的に無視されて大本営内の作戦中止論者は沈黙を余儀なくされ、東条による積極論(作戦継続論))の表明は、かえって現地軍を督戦する結果となり、インパール作戦を窮地に追い込むこととなってしまった。

◆すでに作戦中止は不可避であった。にもかかわらず、両者(作戦発案者の牟田口とその上官の河辺)とも「中止」を口には出さなかった。牟田口によれば、 「私の顔色で察してもらいたかった」といい、河辺も牟田口が口に出さない以上、中止の命令を下さなかった。実情を知らぬ大本営や南方軍からは、督戦や激励の電報が相次ぐばかりであった。

六月下旬、牟田口はようやく作戦中止の決意を固め、その旨方面軍に上申した。しかし方面軍は、「かくの如き消極的意見具申に接するは意外とするところなり」と述べ、 かえって第一五軍の攻勢継続を命じた。河辺は牟田口の自殺を恐れたので、あえて攻勢を命じて彼の気分を引き立てたのであるという。

◆インパール作戦計画は、(中略)よほどの僥倖がないかぎり、作戦の不成功は最初から保証されていた。しかも作戦の破綻は、その準備段階におけるいくつかの欠陥によって、さらに増幅されることになる。(中略)

「よほどの僥倖がないかぎり、作戦の不成功は最初から保証されていた」作戦って、一体全体どれほど杜撰だったのかと信じられないですが、もっと信じられないのはこの作戦が決行されてしまったことです。この点については次のように書かれています。

では、なぜこのような杜撰な作戦計画がそのまま上級司令部の承認を得、実施に移されたのか。これには、特異な使命感に燃え、部下の異論を抑えつけ、上級司令部の幕僚の意見には従わないとする牟田口の個人的性格、またそのような彼の行動を許容した河辺のリーダーシップ・スタイルなどが関連していよう。しかし、それ以上に重要なのは、鵯越作戦計画が上級司令部の同意と許可を得ていくプロセスに示された、「人情」という名の人間関係重視、組織内融和の優先であろう。そしてこれは、作戦中止決定の場合にも顕著に現れた。(以下略)

(出典)「失敗の本質」野中郁次郎他(注)ハットさんが一部太字にした。

「人情」という言葉だけでこの杜撰な作戦の失敗要因を総括されても、あまりにもやり切れません。

いずれにしても、インパール作戦の無謀さについてはNHK特集などのテレビ番組でも何度となく取り上げられていますので、機会があればぜひ見て欲しいです。

今回のまとめ

◆リーダーは精神論ではなく具体的な方法論を指示しろ。

おすすめ図書

「なぜ日本は敗れたのか : 太平洋戦争六大決戦を検証する」(秦郁彦)

本書は、①太平洋戦争と日米戦略、②ミッドウェー海戦、③ガダルカナルの攻防、④インパールの悲劇、⑤レイテ海戦、⑥オキナワの死闘、の6つを「太平洋戦争六大決戦」として取り上げて検証しています。つまり、「失敗の本質」で取り上げた6つの負け戦のうちノモンハン事件を除き同じ戦いを検証しているということになります。本書の初版は1976年で、「失敗の本質」が出版されるよりもずいぶん前に出版された本であり、「失敗の本質」の巻末の参考文献にも記載されています。そんなこともあり、「失敗の本質」で書かれている主張と比較すると内容そのものに大きな違いはないのですが、違うのは指摘のトーンです。本書の方が失敗に直接関与した人物を厳しく糾弾している印象があります。一例を紹介すると次のような感じです。

インパール作戦は、太平洋戦争のなかで、もっとも悲惨な敗北の一つであるだけでなく、 作戦途上における三師団長の解任、師団長の抗命撤退など、かつて見ない異常な副産物を生んだ。

(出典)「なぜ日本は敗れたのか : 太平洋戦争六大決戦を検証する」秦郁彦

この作戦の経過をたどる者は、誰でも「日本陸軍史を通じての最大の愚戦悪闘」というインパール四部作の著者高木俊明氏の評に共感を覚えるにちがいない。

それにしても、この愚行を食い止める理性のメカニズムがなぜ働かなかったのであろうか。

インパール作戦は、おそらく第一五軍司令官牟田口廉也中将がいなければ実行されなかったであろうが、彼の独断で開始され、続行されたものでもない。上級司令部であるビルマ方 面軍、南方総軍、大本営は、長期かつ慎重な検討を加えたのち、作戦の発動を認可しているのであり、それだけに戦況の推移を注意深く見守っていた。悲劇をもたらしたのは、主として作戦中止のタイミングがおくれたことにあり、上級司令部はもっと早く中止命令を出すべきであった。もともと気が進まないのを、牟田口将軍の神がかり的な執念に押されてしぶしぶ作戦を認めたとすれば、作戦の早期中止は、その過誤を救う唯一の道だったはずである。

しかし、事実は、ビルマ方面軍も、大本営も、第一五軍と共倒れという形でしか事態を収拾することができなかった。われわれは、そこに日本陸軍という怪物的組織が、伝統と因習の重みに自壊していく姿を見出すのである。

インド征服を目ざしたインパール作戦の失敗は、それだけにとどまらず、ビルマ防衛の急速な崩壊をもたらした。

誰も否定できないこの冷厳な事実を、戦後になっても牟田口将軍は認めなかった。彼は、その信念を変えず、敗戦の汚名が彼の一身にかかっていることに反論し、抵抗しながら、昭和四一年に死んだ。

死に至るまで消えなかったデモニッシュとも言うべき将軍の狂熱的な妄執こそ、あるいはインパールの悲劇をもたらした決定的な要素であったかもしれない。

本書では、「失敗の本質」で意識的に抑制したと思われる当事者の誤判断についても、あえて踏み込んだ表現で糾弾するように書いています。それはそれで貴重です。今となっては相当に古い本なので、なかなか目にするチャンスがないかもしれませんが、もし機会があれば目を通して欲しい本です。

一橋大学名誉教授・野口悠紀雄氏の「続・超整理法 時間編」の中にこんなフレーズがありました。

「ノウハウがないことについて精神訓話で片付けようとするのは、旧帝国陸軍以来の悪しき伝統だ」

悪しき伝統は断ち切らなければなりません。