今回はヒルティ「幸福論(第一部)」という本をお勧めする記事です。

誰でも毎日の暮らしの中で些細な悩みは尽きません。また、仕事などをやらなければいけないのにやる気が起きないなんてこともザラです。そんな風に、たとえ深刻でないとしてちょっと悩んでいるときにお勧めしたいのがヒルティ「幸福論(第一部)」という本です。

今回の記事では、「幸福論(第一部)」は「こんな内容の本で仕事で悩んだ時にヒントをもらえるよ」ということを紹介します。

ヒルティ「幸福論(第一部)」はどんな本か?

ヒルティ「幸福論(第一部)」は岩波文庫から出ており、1935年初版のかなり古い本です。そのため、パッと見の印象は結構とっつきにくいです。その見た目から敬遠してしまう人もいるかもしれません。しかしながら、読み慣れると実用的な本だと分かり、だんだん愛読するようになります。

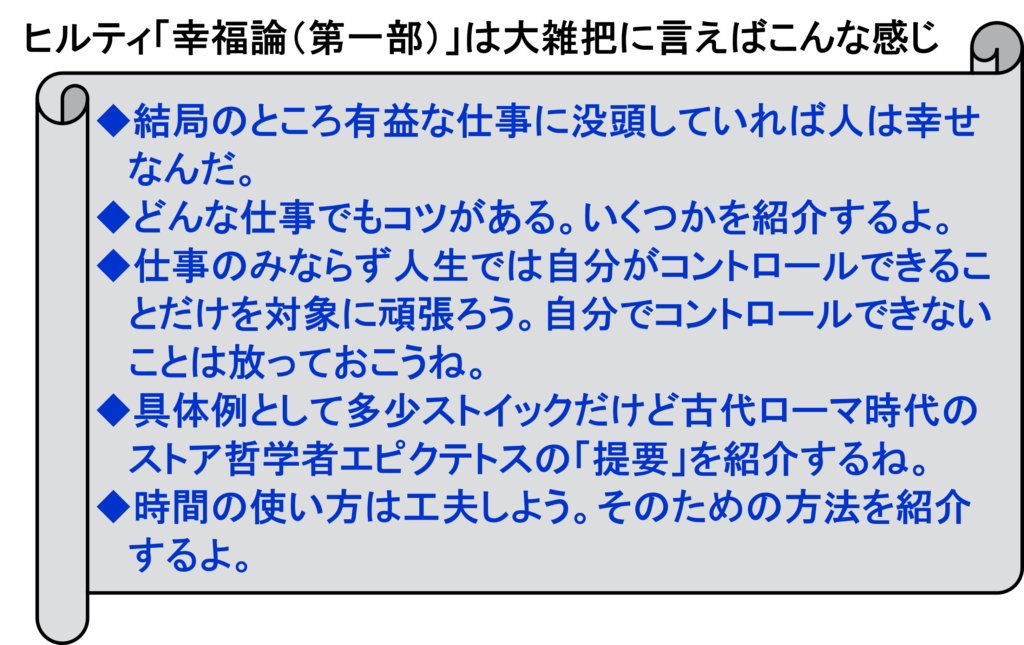

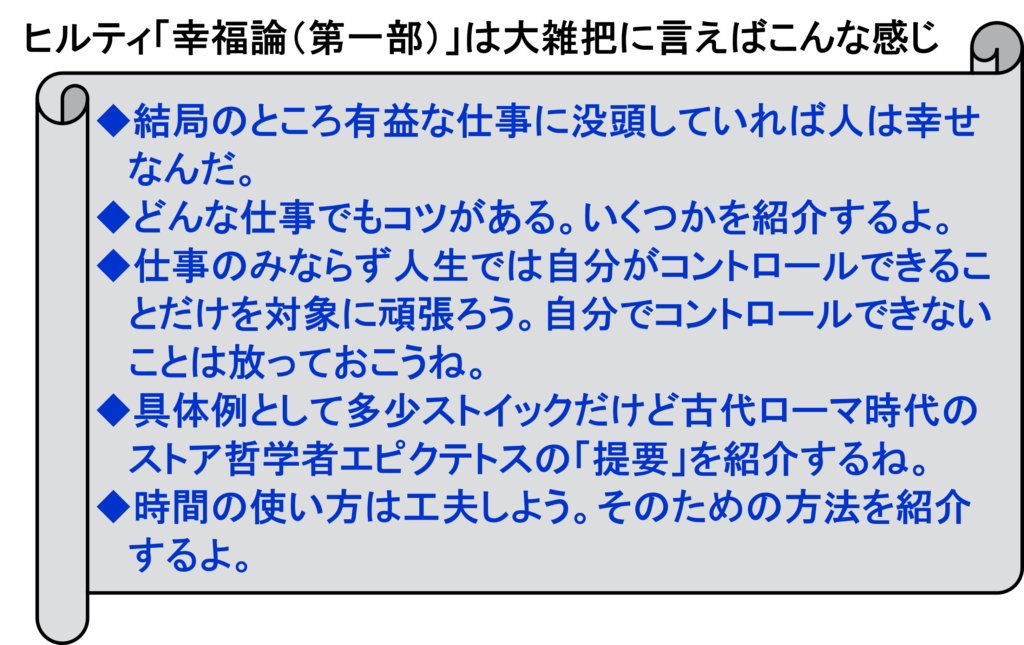

この本は、すごく乱暴な言い方をすれば、次の3つの事項に分けて細かく説明しているだけです。内容としてはかなりの部分で実践に役立つもので、長く読み継がれているのも頷けます。

【「幸福論」(ヒルティ)で書かれている3つの事項】

①仕事にはコツがあるから紹介するね。

②ストイックに生きようねということをエピクテトスの「提要」を訳出とともに解説するよ。

③時間の作り方の工夫を紹介するね。

上記3つの項目の中で書かれている内容を大雑把に言うと次のような感じです。

これだけの説明だけではピンとこないでしょう。でも、読まないのはもったいないです。読みにくそうな外見だけから判断して拒絶せずに、せめて「仕事の上手な仕方」と「時間のつくり方」という項目だけでもいいので読んでみてください。

ヒルティ「幸福論(第一部)」に書かれていることを少しだけ紹介

ヒルティ「幸福論(第一部)」は、何度も読み返すうちにお気に入りの箇所が増えてくるような本です。私のお気に入りのフレーズについてもたくさん紹介したいのですが、とてもすべてをご紹介することはできません。ここでは「仕事の上手な仕方」に限定し、ほんのさわりだけご紹介します。

◆仕事の上手な仕方は、あらゆる技術のなかでもっとも大切な技術である。というのは、この技術を一度正しく会得すれば、その他の一切の智的活動がきわめて容易になるからである。

(出典)「幸福論(第一部)」ヒルティ

◆(中略)我を忘れて自分の仕事に完全に没頭することのできる働きびとは、最も幸福である。

◆仕事にも、あらゆる技術と同じく、そのこつがあり、それをのみこめば、仕事はずっと楽になる。(中略)多くの人はそれを知らない。

◆まず何よりも肝心なのは、思いきってやり始めることである。

◆大切なのは、事をのばさないこと、また、からだの調子や、気の向かないことなどをすぐに口実にしたりせずに、毎日一定の適当な時間を仕事にささげることである。

◆序論的なものは全て後廻しにして、自分の実際に最もよく知っている本論から始めれば、ずっと楽に仕事を始めることができる。

◆諸君にとってもっとも容易なものから始めたまえ、ともかくも始めることだ、と。こうすれば完全に体系的にやらないためにあるいは仕事の順序の上で廻り道になるかもしれないが、その欠点は時間が得られるということで償って余りあるくらいである。

◆いつもただ、今日のために働くという習慣をつくるがよい。明日はひとりでにやってくる、そして、それと共に明日の力もまた来るのである。

◆もちろん仕事は(中略)丁寧にすべきである。が、しかし、何一つ言いおとさず、読み残さぬというように、全部を尽くそうと思ってはならない。(中略)一番良いやり方は、比較的狭い範囲を完全に仕上げて、そのほかの広い範囲については本質的な要点だけに力を注ぐことである。

◆よく働くには、元気と感興とがなくなったら、それ以上しいて働き続けないことが大切である。(中略)仕事の結果、ある程度の疲れが出てきたら、さっそく中止すべきである。

◆(中略)とっておきの方法が一つある。それは繰りかえすこと、言い換えれば、いくどもやり直すことである。

著者のヒルティは1833年生まれのスイス人で、弁護士でもあり大学教授でもあったそうです。そのためなのか、その主張はとても実務的です。上記に紹介したフレーズも含めて「幸福論(第一部)」に書かれていることは、ある意味当たり前と言えば当たり前の内容であり、「わざわざそんなことを堅苦しい表現で言われなくても分かっている」との感想を持つ方もいるかもしれません。上記のうち繰り返し出てくるフレーズも、簡単に言えば「つべこべ言い訳なんかしないで、とにかく始めろ」というだけのことです。それでも、改めて言葉にされると「騙されたと思って試してみようかな」という気にさせてくれます。ヒルティ「幸福論」はそんな本なのです。

なお、内容のお役立ち度とは何の関係もないのですが、ヒルティはユーモアのセンスもあったようで、たまに出てくる独特の言い回しが単純に面白いです。どうでもいいのですが、面白い表現だと感じたものを3つ紹介しておきます。

◆(中略)「おのれを知れ」という有名な格言は、人生の幸福に到達する方法としてはまったく無効である。同時に、自己改善の確かな手段を見出さないのに、おのれ自身を知った者は、きっと厭世主義におちいるに違いない。

(出典)「幸福論(第一部)」ヒルティ

◆その実例は、毎日どの新聞にもかならずそれが出ているくらい豊富なのだから、わざわざここに引く必要はないであろう。

といって、われわれは、その代わりにせめて、現代のある政治家の美しい手紙をここに添えることをさし控える気にはなれない。

◆もっとも、世界はただわれわれの想像の内にのみ存在するものだ、という絶望的な逃げ路も実際すでに発見されてはいるが。

ちなみに入門として齋藤孝氏の超訳版から入るのも一法です

ヒルティ「幸福論(第一部)」は、長く読み継がれているだけあってとても良い本なのですが、見た目が古めかしいし(実際古い本だし…)、読みやすいかと言えばむしろ読みにくい部類に入るかもしれません。今の時代、毎年のように仕事術に関する本が出版されているのに、なにもこんな古典を読む必要はないと考えても無理はありません。そう考える人にまずお勧めしたいのは、入門編として齋藤孝氏の「超訳版」から入るという方法です。具体的には、齋藤孝氏の次の本を先に読んでみるのもありでしょう。

◆「生きる喜びは、仕事とともにあるヒルティの幸福論 」カール・ヒルティ、齋藤孝(翻訳)

この本では、齋藤孝氏がヒルティ「幸福論(第一部)」の雰囲気を壊さないようにしつつ大事な箇所を読みやすく再構成してくれています。表現や見た目の親しみやすさもさることながら、総ページ数170ページという文庫本としては簡単に読み通せる厚さも入門として最適です。初めから岩波文庫版を読むことに抵抗がある人は、まずは齋藤孝氏の超訳版からお試しください。

今回の記事本文は以上です。

【「幸福論」といえばアランの「幸福論」もある】

「幸福論」といえば、第87回目の記事(アラン「幸福論」は自分次第で幸福感が変わることを教えてくれる) で紹介したアランの「幸福論」もあります。こちらは今回のヒルティ「幸福論(第一部)」と雰囲気がまったく違います。仕事のやり方やストイックなものの考え方などのヒントをお望みなら今回のヒルティ「幸福論(第一部)」をお勧めします。でも、そういう難しいことではなく、「もっと気楽に毎日を過ごしたいんだよね」という人にはアランの「幸福論」がお勧めです。

アランの「幸福論」は、「体を動かせば自然と気分も良くなるよ」というような趣旨を、手を変え品を変えて言ってくれます。人生はそんなに簡単ではないとの意見もあるでしょうが、これはこれで脱力感があっていいです。

今回のヒルティの「幸福論」とアランの「幸福論」はどちらがいいとか悪いとかではありません。気分によって読み分けることをお勧めします。

なお、アラン「幸福論」は異なる出版社から色々な人の訳で出版されています。ここでは1つだけ紹介しておきますね。

◆「幸福論」 アラン (著)、村井 章子 (翻訳)

ちなみに、「幸福論」には三大幸福論と呼ばれている3種類の本があります。それぞれの著書は、アラン、ヒルティ、ラッセルですが、残念ながら私はラッセルの「幸福論」については読んだことがありません。

今回のまとめ

◆ヒルティ「幸福論(第一部)」は仕事で悩んだ時にヒントをくれる。

おすすめ図書

「2000年前からローマの哲人は知っていた 自由を手に入れる方法」(エピクテトス)

( A.A.ロング (編集), 天瀬いちか (翻訳))

今回の記事本文で紹介したヒルティ「幸福論」の中で、ヒルティは、古代ローマ時代の哲学者エピクテトスが書いた「提要」の訳を紹介するとともに、ヒルティ自身による簡単な解説を載せています。このエピクテトスの「提要」をわかりやすく翻訳した本として上記の「自由を手に入れる方法」を紹介しておきます。

エピクテトスは、ストイックの語源にもなったストア哲学の実践者として有名な古代ローマ時代の人物です。ところで、ストア哲学といえば、第36回目の記事(マルクス・アウレリウス「自省録」は危機を乗り越えるときに役に立つ)で紹介したマルクス・アウレリウス「自省録」の方が有名かもしれませんし、私自身は自省録の方が好きです。

ヒルティも「幸福論」の中で「内面的に牢固たる、すぐれた人格」として「最も興味あるのは、皇帝マルクス・アウレリウスと奴隷エビクテトスとである。」と説明しており、皇帝マルクス・アウレリウスに一定の敬意を示しています。しかし一方で、ヒルティは、次のように書いて、エピクテトスの「提要」の方を紹介しています。

皇帝の書物は、今日「自省録」と呼ばれているもので、もっぱら自戒のために書かれた一種の箴言集であり、彼の死後その着衣の髪の中から発見されたものである。この書物は世によく知られており、また容易に手に入るのであるが、しかしこれは、多忙な君主の心に毎日ただ何となく浮かんでくる思想を、体系的な秩序なしに、また全然教訓の目的なしに、書きつらねたものに過ぎない。これに反して、奴隷エピクテトスの語録は、あまり広く知られていない。果たしてその新しいドイツ語訳があるかどうかも、わたしは知らない。(中略)次きに掲げる拙訳は、今日残っている彼の著作の主要な部分を、(中略)平易なドイツ語で紹介しようとするものである。

(出典)「幸福論(第一部)」ヒルティ(注)ハットさんが一部太字にした。

ヒルティが言うようにマルクス・アウレリウスの「自省録」が「心に毎日ただ何となく浮かんでくる思想を、体系的な秩序なしに、また全然教訓の目的なしに、書きつらねたものに過ぎない」としても、自省録を読んだ読者がどのように感じるかはまた別問題ではありますが、それはともかくとして、「自省録」が有名で手に入りやすいのに対して、エピクテトスの「提要」が「あまり広く知られていない」のは確かです。

そこでアドバイスです。エピクテトスの「提要」について読みたい人は、ヒルティ「幸福論」の中でヒルティが訳している文章で読んでもいいのですが、若干の読みづらさを感じるのなら上記「自由を手に入れる方法」をお勧めします。見映えも表現もとても分かりやすいからです。

ストア哲学の考え方そのものはストイックすぎてついていけないという人もいるかもしれませんが、内容的にはとてもいいことが書いてありますので、ご関心があればどうぞお読みください。

ヒルティには「眠られぬ夜のために 1」、「眠られぬ夜のために 2」という名著もあります。こちらの2冊も私にとってはとても大切な本です。深刻な悩みにはむしろこちらの本の方が頼りになります。そのためもあってか、こちらの方が「幸福論」よりも読み返した回数は多いかもしれません。

いずれにしても、いつか本ブログの「座右の名著」で紹介させてくださいね。