今回は「『何か質問ないですか?』と聞かれたら直ちに質問できるようになるために私がしていた訓練」という話しをします。

どんな仕事でも打ち合わせや会議などをする機会は多いのですが、会議などで「何か質問はありませんか?」と聞かれると、「はい!」と直ちに質問する人と「特にありません」(または無言)で終わってしまう人の2パターンに分かれます。仕事を始めたばかりの新人の頃、私も直ちに質問できる人になりたいと切望していましたし、さらに欲を言えば、ただの質問ではなく鋭い質問をしたいと思い、そういうことができる人に憧れたものです。そんなことを思い続けながら今まで訓練を重ねてきました。その私の訓練法を紹介します。

「何か質問ないですか?」と聞かれたら直ちに質問できるようになるために私がしていた訓練とは?

私は、訓練として次のことをしていました。

◆日経新聞の社説を読んで直ちに3つの問いを考える。

◆これを毎日行う。

訓練と言ってもこれだけのことですが、これを毎日繰り返していると、ある時からどんなテーマに関する意見に対しても反射的に3つの問いが浮かぶようになります。ぜひ皆さんにもお勧めします。

なお、訓練ついでに言っておくと、私は大前研一氏を真似て電車の中でこんな訓練もしていましたという内容を第56回目の記事(大前研一氏が電車の中でしていた頭の訓練法を真似る)で書きました。ご関心があれば今回の記事と併せてお読みください。

今回の記事でお伝えしたいことは以上です。

以下では、ついでに今回のテーマに関連した心構えのようなことを書いておきます。

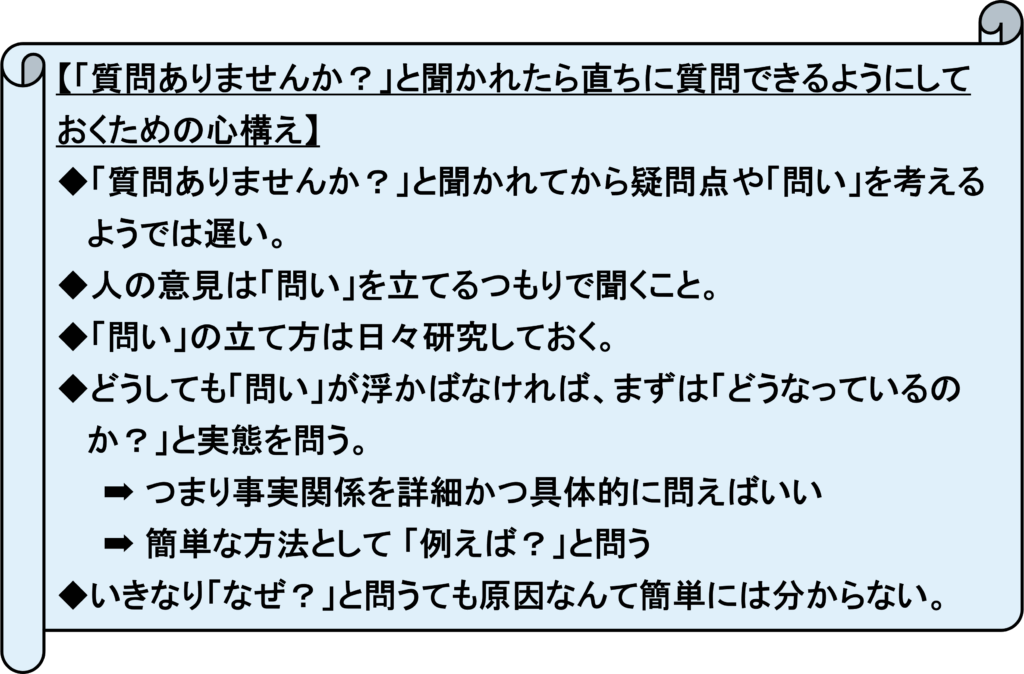

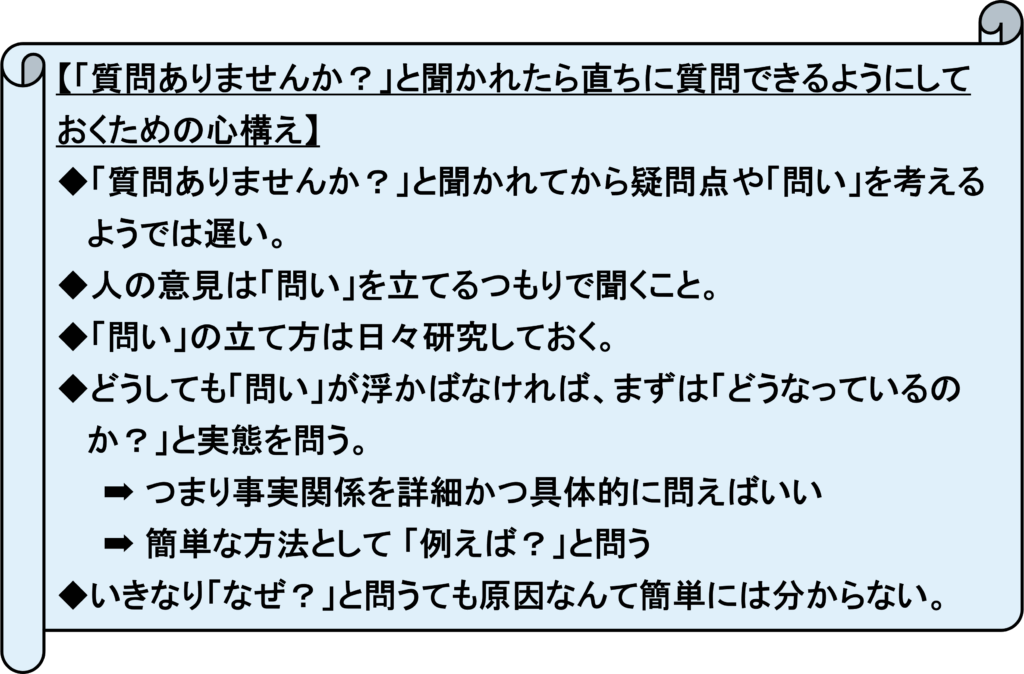

直ちに質問できるようになるための心構え

私がしていた訓練については上記で書いたとおりですが、ついでに心構えのようなことを箇条書きにしておくと次のとおりです。

ご参考:究極的に意識して欲しいこと

さらにご参考として書くのですが、あらかじめお断りしておくと、ここで書くことは今回の記事テーマに直接的に関係するものではありません。そのため読み飛ばしてもらっても構いません。

ここで参考としてお伝えしたのは究極的に意識して欲しいことです。一言で表現すると次のようになります。

◆「答え」を探すのではなく「問い」を考え続けること

仕事を始めてあまり時間の経っていない人は、たいていの場合、他人から問われた設問に対する「答え」を見つけることにばかりに関心が集中してしまいがちです。より具体的に言えば、問われた設問に対してかならず正解があるはずだと思い込んでいるし、だからこそ、どこかに存在すると思い込んでいる正解をGoogle検索やAIで探し求めるような行動をしがちです。試験で問われたことに対する正解をいかに答えるかという学生時代の悪癖がたぶん骨の髄まで染み込んでいるためと推測されます。

しかし実務は違います。問いは自分で立てなければいけないし、問いに対する答えも1つだけではありません。極端に言えば、実務では正解はなく複数の選択肢があるだけであり、その中から最善案を選べるかどうかが成否の大きな分かれ目になります。いずれにしても、「問い」を立てなければ議論が始まりませんから「問い」を考え続けることが大事です。

なお、1つの答えを求める姿勢を戒めるために第85回目の記事(チョークの点から何を想像するか? - 物事の正解は一つだけではない)を書いています。ご関心があればどうぞ。

【「問い」を立てる際に参考にして欲しい記事】

今回の記事本文で書いた心構えのなかには「『問い』の立て方は日々研究しておく」というものがあります。これに関連して下記記事を参考として挙げておきます。ご活用ください。

①安直ではあるがどんな時でも簡単に質問できる4つのフレーズ

記事本文で書いた「『問い』を考え続けること」という本質的な姿勢からすれば安直ではありますが、まずはどんな時でも通用する4つのフレーズを口癖にするといいよという記事を下記で書いています。即効性はありますのでお役立てください。

◆第38回目の記事(どんな会議でも通用する質問フレーズ4つ)

②「問い」を研究するためには「問いの構造」も意識しておくこと

問いそのものを考え続けるためには、そもそも「問い」にはどんなスタイルがあるのかを知っておくことが大事です。その問いのスタイルを考えるうえで参考になるのが次の記事です。

◆第7回目の記事(どんな場面でも通用する質問(問い)の構造)

③「実態を問う」ことを考えるうえで参考にして欲しい記事

心構えのなかで次のように書きました。

◆どうしても「問い」が浮かばなければ、まずは「どうなっているのか?」と実態を問う。

➡ つまり事実関係を詳細かつ具体的に問えばいい

➡ 簡単な方法として 「例えば?」と問う

さしあたってはこれだけでもいいのですが、より詳しく研究してみたい方は下記記事も参考にしてみてください。

◆第8回目の記事(実態を問う質問(定義から始める))

◆第9回目の記事(実態を問う質問(何が起きたのかを問う))

◆第10回目の記事(実態を問う質問(背景を問う))

◆第11回目の記事(実態を問う質問(影響を問う))

④反対(反論)したくなった時にはまずは質問する

直ちに質問するには一定の訓練が必要ですが、直ちに反対(反論)するのは簡単です。なぜなら反対(反論)は感情的な反応に身を任せればいいからです。でも、そうやって感情の発露のまま反対(反論)するのは得策ではありません。そんなことを次の記事を説明しています。

◆第86回目の記事(説得したいなら反論せずに質問しろ)

以上、参考記事のご紹介でした。

今回のまとめ

◆「何か質問ないですか?」と聞かれたら直ちに質問できるようになるために次の訓練をするといい。

●日経新聞の社説を読んで直ちに3つの問いを考える。

●これを毎日行う。

「何か質問ないですか?」と聞かれたときに、考え込んで沈黙するのは避けましょう。黙り込むくらいなら、補足をするか、感想をコメントする方がマシです。もちろん作戦の一環で沈黙しているのなら構わないのですが・・・