今回は「『2階級上の立場で考えろ』と言われて私が心がけていたこと」という話しをします。

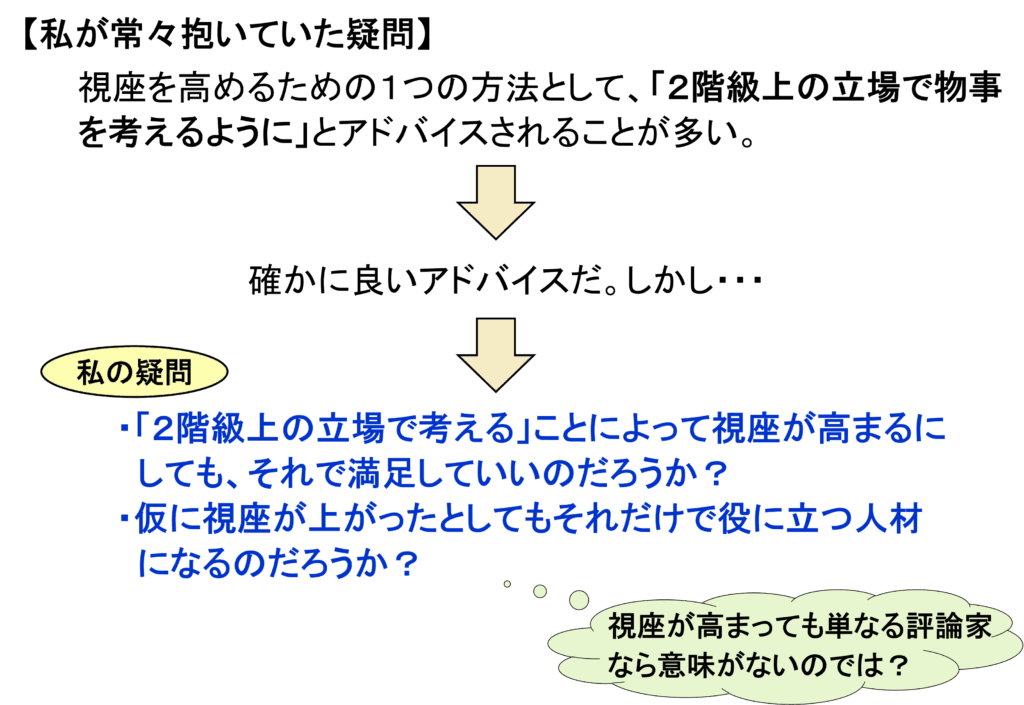

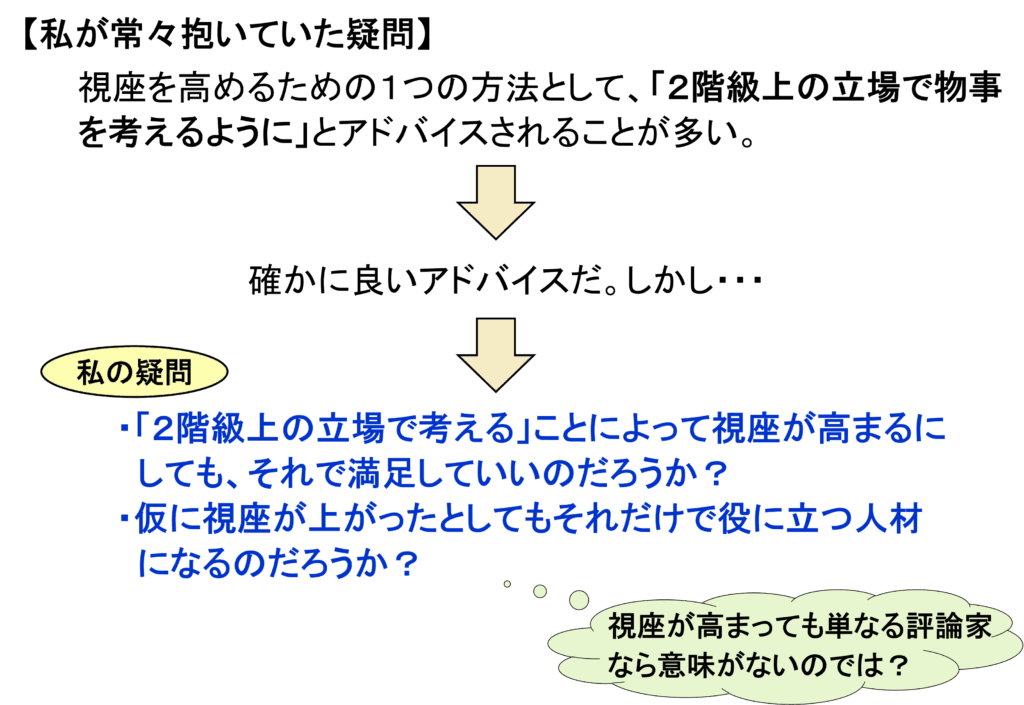

どんな職業においても経験値が低い新人の頃は「もっと視座を高めるように」と頻繁に指導されます。そして、視座を高めるための具体的な方法の1つとして「2階級上の立場で物事を考えるように」とアドバイスされることも多いのですが、私はこのアドバイスに対してあることを心がけていました。今回はその心がけについて紹介させてください。

今回の記事で伝えたいことを先に要約すると…

今回の記事で伝えたいことを要約すると次のとおりです。

「2階級上の立場で物事を考えるように」というアドバイスをされたときに私が心がけていたことを要約すると以上です。今回お伝えしたいことの大筋はこれで終わりなので、お忙しい人はここで読むのを止めても大きな問題はありません。

以下では、そもそも「2階級上の立場で考える」ようにアドバイスされるのはどうしてなのか?とか、そのアドバイスを実行するだけは十分ではないと私が考えるに至った背景などを紹介します。

まず紹介するのは「2階級上の立場で物事を考える」というアドバイスが割と一般的だということ

今回の記事では「2階級上の立場で考えろ」と言われて私が心がけていたことを紹介しているのですが、まず紹介したいのは「2階級上の立場で物事を考える」というアドバイスは、コンサルタントが書いたビジネス関係本などで割と目にするということです。例えば、大前研一氏は次のように書いています。

サラリーマンの場合、常に自分よりも2階級上の人の立場だったらどうするかを考える癖をつけるべきだと思う。1階級上の直属の上司だとコンフリクトがあるから、2階級上がちょうどいい。自分がヒラなら部長の立場だったらどうするか、課長なら専務や社長の立場だったらどうするかを考える。その癖をつければ、絶対に同僚より早く力がつくし、5年、10年経って、実際に2階級昇進した時には、必ずいい仕事ができるはずだ。(以下略)

(出典)「サラリーマン・サバイバル」大前研一(注)ハットさんが一部太字にした。

また、コンサルタントの山口周氏も次のように書いています。

視座を上げる

(出典)「外資系コンサルの知的生産術 プロだけが知る「99の心得」」山口周(注)ハットさんが一部太字にした。

(中略)コンサルティングファームにおいて、よくいわれているのは、二つ上の視座を持て、というアドバイスです。つまり、現場スタッフなら一つ上の課長ではなく二つ上の部長の、課長であれば一つ上の部長ではなく二つ上の本部長の視座に立て、というアドバイスですね。これはこれで悪くないアドバイスだとは思いますが、個人的には、特に若い人に、もっと高い視座を持ってもらってもいいと思います。(以下略)

上記のようなアドバイスはコンサル業界に限ったことではありません。一般事業会社、例えば、トヨタの職場でも次のような指導が行われていると紹介されています。

常に「二階級上の立場で考える」

(出典)「『視点をずらして考えろ!』と言われた時に役立つ、トヨタ秘伝の思考法」原マサヒコ(2015年7月30日 ダイヤモンドオンライン)(注)ハットさんが一部太字にした。

会社にお勤めの方であれば、役職とか肩書きがあると思います。みなさんは普段、その役職や肩書きの人間として頭を働かせているでしょうか。私の職場では「二階級上の立場で物事を考えろ」とよく耳にしていました。課長になったから課長としてどうするか考える、部長になったから部長として何をすべきか考えるようじゃ遅いのです。

自分が平社員だったら、部長になったつもりで目の前の課題を考える。そうすることで、多面的に物事をみることができて視野が広がります。また、自分が部長になるためのトレーニングにもなるということです。(以下略)

このように比較的よく言われているアドバイスだけに聞いたことがある人も多いでしょうし、内容も実に真っ当です。もちろん実行するとなると簡単なことではありませんから次のような補足をしている人もいます。

(中略)私たちは部下に、「1つ上の立場で考えてみよう」と促すことがあります。視座を高め、視野を広げて全体を見ることが、より質の高い思考の助けになるからです。

(出典)「『もっと自分で考えろ』と言うだけ上司の無責任 外資系マネジャーが実践してきた、部下の『考える力』の磨き方」櫻田毅(2025/10/21 東洋経済オンライン)(注)ハットさんが一部太字にした。

しかし残念ながら、それは簡単にできることではありません。上司と部下とでは、持っている情報量が大きく違います。役割や責任も異なります。なにより部下は、実際に上司の立場で仕事をした経験がありません。

情報格差があり、役割や責任も違い、しかも経験したことがないこと。これをイメージするのは、よほど想像力がある人以外は困難なのです。

とはいえ、できれば1つ上の立場で考えることができるようになってもらいたいものです。そのためのトレーニングが、「なぜ、私はこう考えたのか?」による上司の判断の疑似体験なのです。(以下略)

いずれにしても、「2階級上の立場で考える」というアドバイスは、経験値や情報量の違いなどから実施上の難しさはあるにしても大変有益なものです。

次項では、私がなぜこのアドバイスを単純に実行するだけでは満足しなかったのかという理由をお話しします。

視座の高い意見を持ちえたとしても実行が伴わないなら意味がないこと

「2階級上の立場で考える」というアドバイスは、自分の視座を高めるための訓練としては確かに有益です。しかし、視座を高めて優れた意見を持ちえたとしても、口先ばかりで実行が伴わないなら、その組織においてはあまり意味がありません。どんなに高い視座からの意見を持ちえたとしても自ら実行しないとしたら「単なる評論家だ」との誹りを受けても仕方がないでしょう。しかし、もしそんなことを言われたら自分には我慢なりませんでした。私は、公認会計士として監査先の経営判断に当事者意識を持って関与すべきとの考えを持っていました。大前研一氏の次のような文章を読んで常に自分も同じ気持ちを抱いていました。

(中略)意見だけ言って「じゃあ、おまえが自分でやってみろ」と言われたら「いや、私はちょっと事情があって…」などと尻込みするようでは、単なる“社内評論家”だ。意見を言うからには、自分がそれをできるだけの準備と心構えをしておかねばならない。

(出典)「サラリーマン・サバイバル」大前研一

“有言実行”が大切だ

(出典)「サラリーマン・サバイバル」大前研一

(中略)私は(中略)もし「おまえが自分でやってみろ」と言われたら、喜んで明日からやる。(中略)現に経営コンサルタントの仕事では「大前さん、そこまで言うなら自分でやってみせてほしい」 と言われて、「いいですよ、やりましょう」とお客さんの会社に机を持ち込んでやったことが何度もある。不言不実行の赤ちょうちんオヤジは論外だが、有言不実行の“社内評論家”も役には立たない。“有言実行”が大切なのである。(以下略)

視座を高めるための訓練として「2階級上の立場で考える」ことは有益だしその訓練は継続するにしても、「それだけではダメ。やはり実行が伴わなければいけない」のです。ただ問題は、どうすれば当事者意識が醸成され、決断力・実行力が鍛えられるかということです。そんなことを模索していたとき、常に危機管理の最前線にいた佐々淳行氏の次の文章に出会いました。少し長くなるのですが、ぜひ読んで欲しいので紹介させてください。異なる3冊の本から紹介します。

決断の見取り稽古

(出典)「平時の指揮官 有事の指揮官」佐々淳行(注)ハットさんが一部太字にした。

(中略)ナポレオンは若い頃、『プルターク英雄伝』を愛読した。そして古代の英傑たちが決断の瞬間を迎えたとき、たとえばシーザーがルビコン河を渡って政権奪取に踏み切るか、 なおしばらく時節を待つべきか悩むというくだりにさしかかると、本を閉じ、自分ならどうするかと深く考え、自分の結論を出したあとに、ふたたび本を開いて読み進んだという。いわゆる「決断の見取り稽古」である。

日常の勤務を通じて、上司、同僚が決断するため脂汗(あぶらあせ)をかいて悩んでいるとき、あるいは『プルターク英雄伝』を読むナポレオンのように小説・映画・演劇など、架空の物語ではあっても主人公が決断を迫られるとき、自分も一緒になって考えるという習慣を身につけるとよい。

あさま山荘事件やハイジャック事件などで、責任の重い決定権者・命令権者が苦悩するとき、「俺の知ったことではない」と第三者的に傍観していないで、つねに自分ならどうすると、自分なりの結論を出す訓練、「決断の見取り稽古」をして修業するとよい。(以下略)

決断力の“見取り稽古”とは、実際になにか難しい問題が起こり、責任ある立場にいる先輩や上司がその難問解決のために苦慮しているとき、傍観者あるいは責任のないヒラとして等閑視していないで、「自分ならこうする」とひそかに心のなかで責任者になったつもりで、自分なりの解決策を考え、上司の決断ぶりを見習い、あるいは批判をして、自分の「決断」の練習をすることである。

(出典)「危機管理のノウハウPART3」佐々淳行(注)ハットさんが一部太字にした。

上司の決断の仕方がなまぬるかったり、慎重すぎるようにみえて歯がゆく思うこともある。 ところが、あとになってみるとそこは亀の甲より年の功で、一見なまぬるくみえた先輩の措置が実は正解で、内心自分の若気の至りの未熟な「決断」をひそかに反省させられることもあって、次第に正しい判断ができるようになってくる。(以下略)

「決断の見取り稽古をせよ」と言う。たとえ、決断をすべき立場にないとしても、「オレの知ったことではない」でなく、「自分ならどうする」と、自分なりの結論を出す訓練をし続けることだ。

(出典)「人の上に立つ人の仕事の危機管理術」佐々淳行(注)ハットさんが一部太字にした。

単なるビジネスノウハウとして危機管理術を学んでも、この心構えがないとしたら、少しも魂が入ったことにならない。本当には役に立たないのだ。(以下略)

上記佐々淳行氏のいう「決断の見取り稽古」だけでも大いに参考になるのですが、大前研一氏の次の指摘も実戦向けで気持ちが引き締まります。

(中略)自分の出番がいつ回ってきてもいいように、日頃から準備を怠らない人間こそ、いざというときチャンスをものにできる(中略)。

(出典)「ドットコム仕事術」大前研一

あなたが課長だとしたら、「自分が部長候補になるのはまだ10年先だから、部長になったときのことはそのとき考えることにして、今は課長の職分を全うしよう」などと油断していてはいけない。(中略)

抜擢されてから準備不足で慌てふためくような無様なことは避けなければならない。

野球の中継ぎやリリーフエースは、ブルペンで投球練習をし、いつ「登板せよ」と 声がかかってもいいように準備している。サラリーマンもブルペンで常に投球練習をしておく必要がある。ベンチや観客席に座って評論家を気取っている場合ではない。

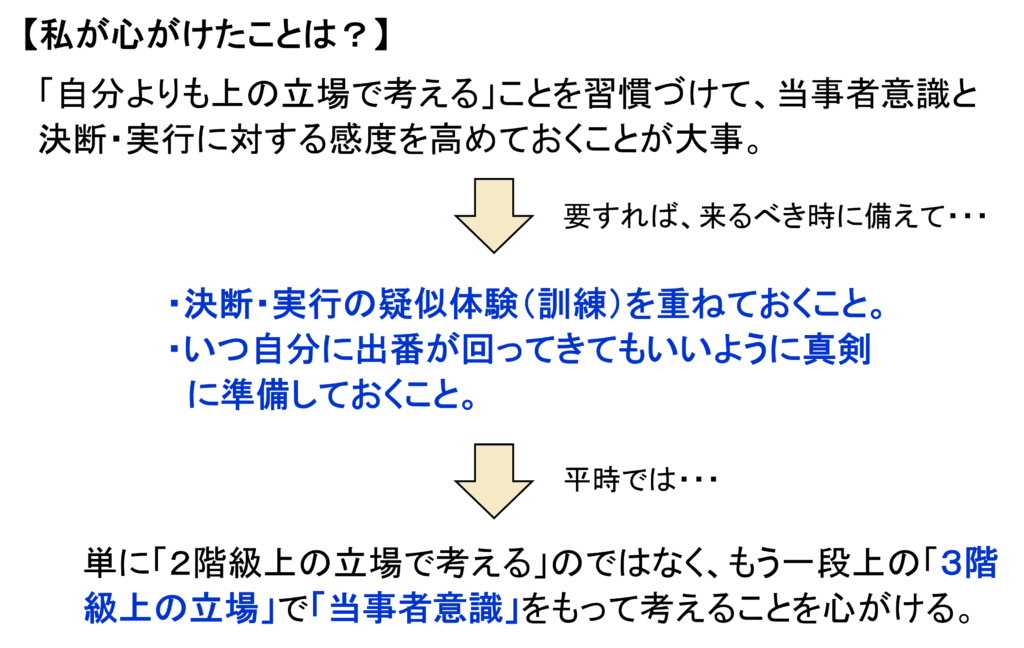

上記文章に出会ってからは、単純に「2階級上の立場で考える」ことだけで満足するのではなく、当事者意識をもって決断の見取り稽古をすることが大事との考えに至りました。そこで、次項では、私が具体的に心がけたことをお話しします。

私が具体的に心がけていたこと

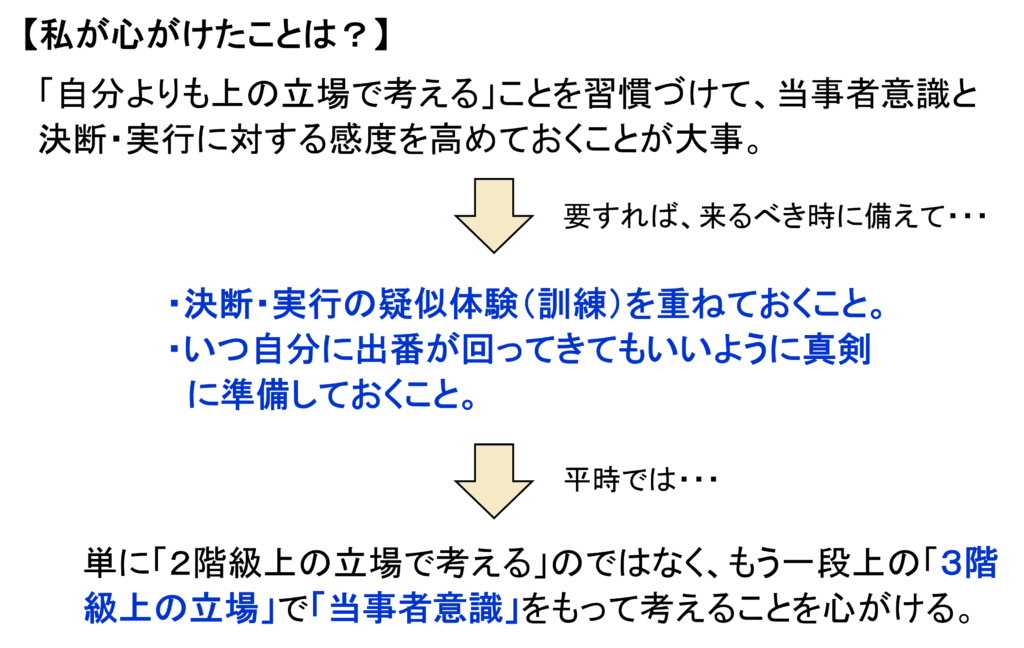

「2階級上の立場で考えろ」と言われて私が具体的に心がけたことは次の点です。

◆自分の担当外・権限外であっても「自分ならどうするだろうか?」と当事者意識をもって真剣に考えること

◆上の立場で考えるにしても「2階級上の立場」ではなく、もう一段上の「3階級上の立場」で考えること

このブログの読者の方の中には、視座を高めるために「2階級上の立場で考える」ことをすでに実践している人も多いでしょう。ただ、どうせ実践するなら私の心がけていたことも参考にしてもらえると、より一層効果が増すと考えます。

【中堅の人へお勧めすること:トップの孤独・悲哀も想像する】

今回の記事本文で紹介した佐々淳行氏の文章にもあるとおり、「上司の決断ぶりを見習い、あるいは批判をして、自分の『決断』の練習をすること」は大切です。しかしそこで終わりにせず、ある程度の経験を重ねた中堅どころの人にさらにお勧めしたいのは、「自分が組織のトップだったらどうするか」を考えるということです。会社だったら社長、国レベルであれば総理大臣の立場になって考えてみる。そうすると、決断の練習になるばかりか、いままで思いもよらなかったトップの孤独・悲哀の一端も感じられるようになるかもしれません。ちなみに、トップの孤独感も想像しながら次のような文章を読むと、学ぶべき点がさらに広がります。

社長目線とは?

(出典)「実力派たちの成長戦略 30代、40代は「ビジョナリー・プロフェッショナル」となれ!」山本真司(注)ハットさんが一部太字にした。

「社長目線で考えろ」と、よく言われる。私はその意味を、会社を取り巻くステイクホルダー(利害関係者)である顧客、株主、従業員、社会の同意が得られれば、自分の部門の範囲を超え、自分の役職の権限を超えて考え、何でも提言してもいいというように解釈してきた。

社長は、逃げ道もなく、他に頼るものもない中で、悩み、苦しみ、わが社の「あるべき姿、ビジョン」を考える。同じように考えてほしい。そうすると、将来、顧客はどう動くか、世の中にどんな成功事例があるのかを、他業界も含めて、世界スケールで知りたくなるはずだ。外に目が開くはずだ。そのうえで、未来志向で、他社と差別化できる方法を必死で考えるようになるはずだ。

プロ意識過剰症の方々には、あなたが社長なら何をなし遂げたいかという夢、時代はどう動くかという大局観、そしてその中でどう差別化し、戦っていくかを考え尽くした「あるべき姿、ビジョン」構築に是非トライしてほしい。

以上、一定の経験を重ねた中堅の人へのお勧めでした。

今回のまとめ

◆高い視座からの意見を持てるようにするには「2階級上の立場で考える」ことが有益だ。

◆しかし高い視座からの意見を持ったとしても、決断力・実行力が伴わなければ単なる評論家で終わってしまう。

◆決断力・実行力をつけるためには、先輩や上司が難問解決に苦慮しているとき、傍観者や責任ないヒラとして無関係を決め込むのではなく「自分ならこうする」と自分なりの解決策を考え決断してみること(これを「決断の見取り稽古」という)。

◆平時においても日ごろから「3階級上の立場」で考える癖をつけておくこと。

おすすめ図書

大前研一氏の書いた仕事術の本としては、第56回目の記事(大前研一氏が電車の中でしていた頭の訓練法を真似る)で「サラリーマン・サバイバル」を紹介しました。

今回ご紹介する「ドットコム仕事術」も似たような内容の本です。出版時期は2007年ということで相当古い本ではあります。さすがに20年以上も前の本となると、今から見れば仕事術として納得感のない記述があるのは確かだし、また仕事術関連の本が毎年のように新たに出版されている現状を見ると、わざわざこんな古い本を入手して読む必要もないのではないかという疑問が沸いてきても当然です。しかしながら、本書の中の「序章」「会議力」「交渉力」だけでも目を通して欲しいと考えています。もちろんそれ以外の章でも参考になる記述が多数あり、今でも読む価値があります。そのため今回ご紹介した次第です。

古い本だといってもブックオフのような古本屋ではかなり簡単に見つかりますし廉価です。機会があればぜひお読みください。

著者の山口周氏はBCGなどの外資系でコンサルタントとして活動したのち、現在もコンサルタントや著述家としてご活躍の方です。その山口氏の著作として「外資系コンサルの知的生産術」をご紹介します。

本書の副題は「プロだけが知る『99の心得』」となっており、1項目ごとに1つの心得が書かれていて、それが連番で99まであるという構成になっています。この99個の項目については順番どおりに読んだ方が効果的と考えられますが、ある程度仕事術関連の本を読んで仕事術に関する知識もあり、また自分なりに生産性を上げるための工夫を重ねてきた実践経験もある人にとっては、関心のある項目から読んでも構いません。1つ1つの項目は納得感のある内容ばかりです。私などはこの本を読むと、本ブログを書くよりも本書を宣伝するだけで事足りるのではないかと思ってしまうほど本書は良書です。もちろん初めて仕事術に触れる方は、一読しただけで本書の良さをフルに感じて頂くのは無理なのかもしれません。しかし、仕事の経験をある程度重ねた段階で読み直してもらえれば、本書の偉大なる価値に気がつくはずです。

先ほど本書は99個の項目(心得)について書かれていると言いましたが、実は大きく「インプット」「プロセッシング」「アウトプット」に区分して書かれています。この区分と記載の順番も絶妙です。読者は、自分の知的生産を高めるために、「インプット」を見直せばいいのか、「プロセッシング」を見直せばいいのか、「アウトプット」を見直せばいいのか、という観点で意識させられます。また、最終章の「知的ストックを厚くする」では知的であるために普段からどういう姿勢で臨むべきかを広範囲にわたって説明してくれています。

本書は知的生産性を高めたいと願っている人に広くお勧めいたします。

真剣に決断の見取り稽古を重ねて、来るべき時に備えておくことが大事です。