今回は「『失敗の本質』から学ぶ」の第7回目で「チーム一丸で戦え。スタンドプレーは認めるな。」という話しをします。

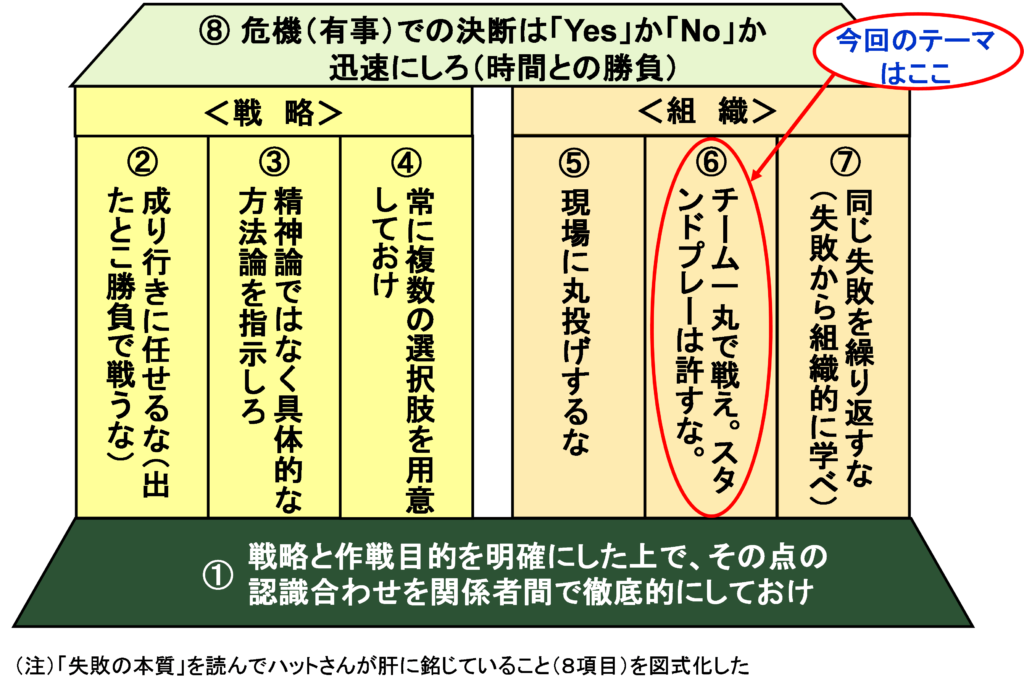

第74回から「『失敗の本質』から学ぶ」というテーマで連載しており、私が「失敗の本質」を読んで肝に銘じていること(8つ)を順にご紹介しています。今回は6番目「チーム一丸で戦え。スタンドプレーは認めるな。」についてお話しします。

今回お伝えしたいことを最初に要約すると…

今回お伝えしたいことを最初に要約すると、「失敗の本質」では日本軍の失敗要因として、次の点を指摘しています。

◆陸軍と海軍がバラバラで戦っていたこと。

◆後方支援・裏方(特に兵站)も軽視していたこと。つまり総合力で勝負していないこと。

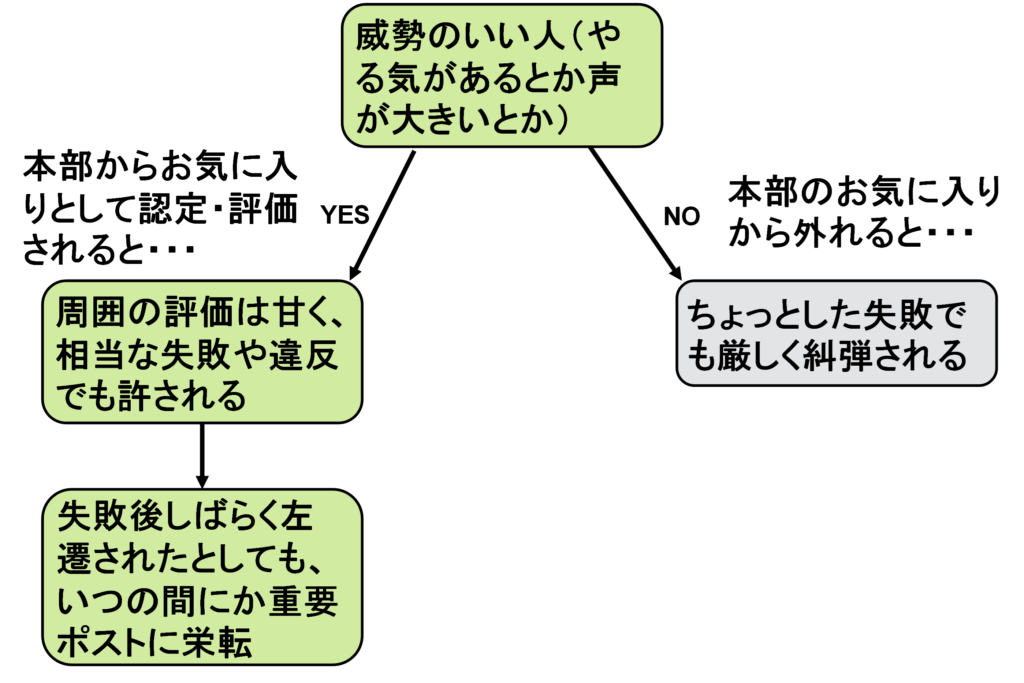

◆人材登用では「語気荒く積極策を強く主張する人」が重用され、その人たちは失敗しても甘い評価だったこと。

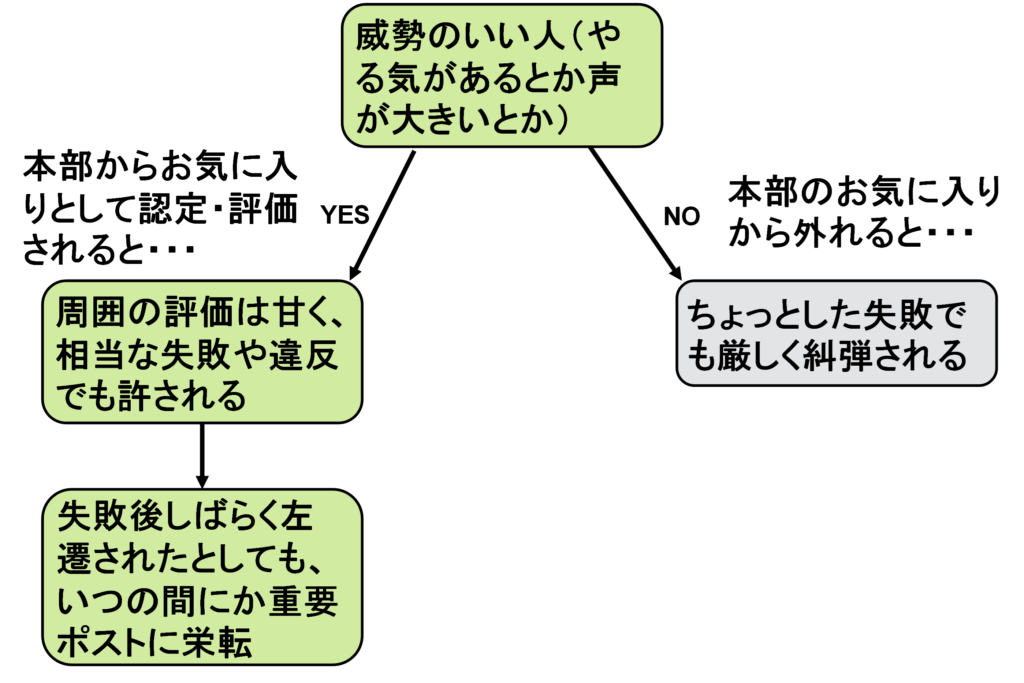

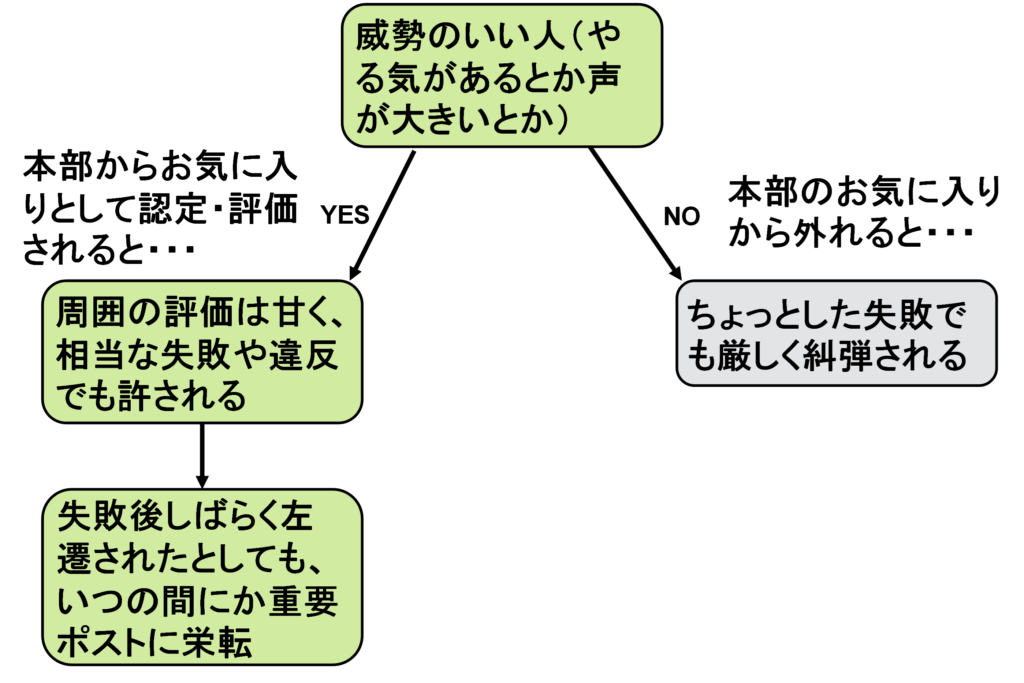

図にすると次のとおりです。

【威勢のいい人がまかり通る人事評価】

以下では「失敗の本質」で書かれている具体的な指摘のいくつかを紹介します。

「失敗の本質」で指摘されている「総合力の欠如」

統合力の欠如

日本軍では個人的なネットワークの下で属人的に統合された作戦を遂行することはあっても、組織として陸海空を統合して戦うという考え方は欠如しており、この点は総合力を重視していたアメリカ軍との違いであったと指摘されています。

◆日本の陸軍と海軍はバラバラの状態で戦った。

(出典)「失敗の本質」野中郁次郎他

◆(中略)日本軍においては、陸・海・空の三位一体作戦についての陸海軍による共同研究らしいものはほとんどなかった。

◆ガダルカナル戦やレイテ戦でも陸海軍の策応協同は実らなかった。(中略)レイテ戦は本格的な陸海空一体の統合作戦として戦われるはずであった。しかし、陸海はおろか、海軍内部の統合作戦も画にかいた餅に終わってしまった。

◆日本軍の作戦行動上の統合は、結局、一定の組織構造やシステムによって達成されるよりも、個人によって実現されることが多かった。(中略)

個人による統合は、一面、融通無碍な行動を許容するが、他面、原理・ 原則を欠いた組織運営を助長し、計画的、体系的な統合を不可能にしてしまう結果に陥りやすい。

◆(中略)米軍は総合戦力という見方を重視していた。「海軍力とはあらゆる兵器、あらゆる技術の総合力である。戦艦や航空機や上陸部隊、商船隊のみならず、港も鉄道も、農家の牛も、海軍力に含まれる」と述べたのは、米海軍の太平洋戦線における最高司令官ニミッツ大将である。

(出典)「失敗の本質」野中郁次郎他

上記から分かるように日本軍は陸海空で作戦を統合するという発想が乏しかったのですが、さらに言えば、同じ陸軍内・海軍内にあっても後方支援・裏方(特に兵站)を軽視するという傾向が顕著でした。この点については、佐々淳行氏が的確に指摘しているので紹介させてください。

この発想は、過去の日本戦争史にもよく見られるところだ。兵站など後方支援は陸士・海兵出の“兵科”の将校のやることではなく、特務士官や足軽・雑兵の仕事だとなおざりにし、たとえばインパール作戦などで失敗している。この日本人の戦略戦術思想の欠陥は、旧軍時代の戯れ歌「輜重輸卒も兵隊ならば、蝶々トンボも鳥のうち」とか、「将校・下士官・兵・軍馬・軍用犬・輜重兵」という後方軽視のジョークに端的に表れている。

(出典)「山動く」W.G.パゴニス(現役陸軍中将)にある監修者(佐々淳行)あとがきより

結局のところ、陸海軍はバラバラで戦うどころか、同じ陸軍・海軍の中でも部隊が違えば面子やプライドが邪魔したり、コミュニケーションが不十分で、うまく連携していなかった様子が伺えます。

威勢のいい人がまかりとおる人事

以上で説明した統合力の欠如に加えて、「失敗の本質」で指摘されている日本軍の失敗要因として、日本軍では「語気荒く積極策を強く主張する人」の意見が「慎重論を唱える人」の意見を押さえ尊重されたこと、またこの「語気荒く積極策を強く主張する人」は失敗しても責任追及されるどころか、むしろその後重要ポストに就いたことが挙げられています。たとえば、「失敗の本質」で何度も登場する陸軍参謀の辻政信やインパール作戦の牟田口司令官に関しては次のように指摘されています。少し長い引用ですがぜひ読んでください。

(中略)意見が対立すると、つねに積極策を主張する幕僚が向こう意気荒く慎重論を押し切り、上司もこれを許したことが失敗の大きな原因であった。

(出典)「失敗の本質」野中郁次郎他

陸軍大学校では、議論達者であり、意志強固なことが推奨されるような教育が重視されたため、陸大出身の参謀は、辻に象徴されるように、指揮官を補佐するよりも、むしろ指揮官をリードし、ときには第一線の指揮官を指揮するような行動をとるものも少なくなかった。(中略)

(出典)「失敗の本質」野中郁次郎他(注)ハットさんが一部太字にした。

ノモンハン事件後に人事異動が行われ(中略)、作戦指導の実質的な責任者である関東軍司令部の作戦班長服部中佐と同ノモンハン事件主担任の辻少佐らは予備役編入を免れ更迭されるにとどまった。第六軍司令官は、辻参謀が勝手に第一線に行って部隊を指揮したりしたのは軍紀をみだす行為であって、責任をとって予備役に編入させるべきだと強く主張した(中略)。しかし、(中略)参謀本部総務部長は、(辻を)将来有用な人物として現役に残す処置をとった。その後、服部と辻は中央の参謀本部作戦課長および同課班長として、陸軍統帥部の中枢を占めることになる。

(フィリピンのバターン半島総攻撃で降伏した米比軍捕虜を射殺せよとの大本営命令を出したときも)辻が独断で出した命令であり、明らかな越権行為であった。

辻は(中略)モレスビー攻略命令を専断で出し(中略)(これにより)日本軍は重大な損害を強いられることになった。辻は(中略)ガダルカナルでも現地司令部の意向を無視して(中略)川口少将の罷免という事態を招いている。

辻参謀は終始ガ島戦において総攻撃を主張したが、「一切の責任は敵の火力を軽視し今なお野戦陣地の観念より脱却せず作戦を指導した小官にあり。罪、万死にあたる」と自ら認めるように、将兵の大半を戦死させるという壊滅的打撃を受けることとなった。

もちろん、すべてが辻参謀一人の責任であるわけではない。しかし、同時に辻の参謀としての責任、それも越権行為、専断命令を含め、重大な責任があることも明白な事実である。にもかかわらず、日本軍はその責任を問おうとしなかった。ノモンハンの事例に見られるように戦闘失敗の責任は、しばしば転勤という手段で解消された。

しかもこれら転勤者はその後、いつの間にか中央部の要職についていた。なかには大本営作戦課の重要ポストを占めたものもいた。申し訳の左遷であったのである。

インパール戦では占領地のコヒマ死守命令に対し、補給の欠如を理由に牟田口軍司令官の命令に抗して撤退した第三一師団長佐藤幸徳中将の責任問題が問われたが、結局、正規の軍法会議を開かずに、抗命事件の責任者としての佐藤中将を「気が狂った」という形で退役させてしまっている。同時に、作戦全体の直接の責任者である牟田口司令官も軍司令官からは更迭されたものの、後に陸軍予科士官学校長として任命することによって責任追及そのものはあいまいな形で終わっている。

(出典)「失敗の本質」野中郁次郎他(注)ハットさんが一部太字にした。

真っ当な意見を述べれば「気が狂った」ことにされバカを見るなら、もう誰も本当のことなんて言いません。しかし、これでは最前線で戦う部下たちがあまりにも可哀そうで浮かばれません。

【威勢のいい人がまかり通る人事評価】

ところで、元プロ野球監督の森祗晶氏は自著で次のように書いています。まったくそのとおりです。

チームには主役がいるが、相手に恐れられる闘いをしようとすれば、チームが一丸となって闘えるわき役の存在は欠かせない。(中略)監督はスター選手だけを大切にするのではなく、むしろ、それ以外の仕事をする選手をより大切に(す)ることだ。わき役が大切にされ、誇りを持って闘う組織こそが、一流の名に価する。

きれいなシャンデリアは多彩な光を投げかけるが、見えないところに配された電線が、その輝きにエネルギーを送り続けていることを忘れるべきではない。私は、シャンデリアを磨くことより、電線の補修に目を行き届かせることを怠らないのが、勝ちに行く監督の役割だと思っている。

目に見えないところで黙々と機能している仕事は、うまく行っている間は人目につきにくく、問題が生じると非難の的になるという不利な位置にいる。だからこそ、監督が折りにふれてその活躍ぶりを評価しなければ、その役割は忘れられた存在になる。(中略)

仕事が記録に残らない分、年俸で評価されなければステータスはあがらない。かれらの気持ちの支えが、年俸による評価なのである。(中略)

スター選手は作っていかなくてはならないが、野球が集団のスポーツで、集団と集団の闘いということになれば、やはり、それぞれの役割についてきちんとした価値観をつくりあげていかなくてはならないと思う。常勝チームというのは、そこを怠らないチームのことだ。

これはふつうの会社でもそうだろう。営業や企画、人事や総務、あるいは工場。さまざまなセクションが補い合わなければいい仕事は出来ない。仕事の性質上、どちら かといえば日陰にならざるを得ない部門もあるはずだ。

そういう部門に対して、何をもって応えるのか。リーダーが常にそのことを念頭においておかなければ、いずれ不満が噴出して、闘うための機能は低下する。(中略)わき役の強さがハガネの組織を作る

(出典)「監督の条件 決断の法則」森祗晶

相手が恐れる強いチームとは、わき役が『渋い』働きをするチームだと前で述べた。主役がいてわき役がいるというよりむしろ、わき役がいて主役がいるという考えが徹底しているチームだ。(中略)

つまり、主役予備軍としてのわき役ではなく、わき役に徹する専門職なのである。(中略)わき役をまっとうに評価することが大切だ(以下略)

「後方支援・裏方(特に兵站)の軽視」や第77回目の記事で書いた「精神論」を戒めるために、佐々淳行氏の次の指摘をいつも気に留めておくべきです。

第二次大戦の日本軍部は、《槍先重視・後方軽視》の誤った武士道精神に則って、近代戦遂行に必要な《兵站学》を学ばないまま、無謀な戦いに突入して、悲惨な敗北を喫したことは、前稿で、るる述べたとおりである。

(出典)「危機管理のノウハウ PART2」佐々淳行(注)ハットさんが一部太字にした。

戦後三十四年を越し、平和が続いている今日、日本の指導者層の意識の底流に依然として 『危機管理』を旧軍の指導者たちと同じように、形而上的に、あるいは美学的に行おうとし、後方支援の兵站業務を『サムライや指導者が問題にすることではない。足軽や事務屋に任せておけばいい』と考える風潮が残っていはしないだろうか。

現実の管理社会の上層部には、日頃から家庭でも職場でも周囲から手厚い処遇をうけることになれすぎた結果、一日三度、三度食事が出され、汚れものがキチンと洗濯され、車が必要なときにちゃんと送迎してくれ、はては自宅の雨戸が開いたり閉ったりしているのも、いずれも皆《天然現象》だと思っているんではなかろうかとみられるほど、下情に疎くなってしまった上級管理職がいるものだ。

また、これまで順風満帆、泥まみれの現場からはるか離れたデスク仕事で、手を汚さない綺麗な仕事ばかりして高い地位にあがってきた高級幹部が、職責上、突発した危機に対する 危機管理責任者になると、この精神主義的姿勢、サムライ美学的アプローチがにわかに前面に出てきて《兵站》の重要性についての認識はうすれがちになる。

危機管理経験のない、順風満帆の《天然現象居士》は、ともすると「寝食ヲ忘レ」などという言葉の悲愴感に酔ってしまい、『武士は食わねど高揚子だ。一食や二食、食わなくったって死にゃせん、眠らんでやれば寝るところだの寝具の心配はいらん。現場のもの共に、つまらん文句をいわず、火の玉になってやれと言え』といった高飛車な調子で、危機対処の指揮をとろうとするものだ。

これからの一九八○年代の難しい時代は、精神主義の《天然現象居士》の指導者では、到底のり切れないことは多言を要さない。 およそ各界の指導者で事を成すにあたっての兵站活動と後方支援の重要性の認識を欠くものは、第二次大戦中の軍事指導者と同様、難局対処型指導者としての適格性を疑われてもやむを得ないだろう。(中略)

危機管理のためには、指導者の形而上学的な強力なリーダーシップが必要であることはいうまでもない。そういう資質を備えた指導者がさらに実学的な《兵站学》をマスターしたときには、彼の指導力は倍加されることだろう。私たちは、太平洋戦争の指導者たちの歪んだ精神指導といびつな危機管理システムの失敗を反面教師として、物心両面のバランスのとれた、総合的危機管理システムを構築すべきなのではないだろうか。

教訓としては「常にチーム一丸で戦うこと」

結局のところ日本軍の失敗と同じ轍を踏まないための教訓としては「常にチーム一丸で戦うこと」が大事です。

【アメリカ海兵隊の友軍を見殺しにしないという精神】

今回の記事テーマである「チーム一丸で戦え。スタンドプレーは認めるな」という考え方は私が仕事をするうえで特に大事にしていた価値観です。私は会計士という職業柄これまで34年間にわたって監査業務に従事してきました。監査業務に詳しくない方のために補足すると、監査業務は必ずチーム単位で行います。比較的規模の小さな会社を監査する場合には数人単位の監査チーム、大規模な会社を監査する場合には数十人、ケースによっては100人規模の監査チームを組成します。私の立場は監査チームの総責任者にあったわけですが、とにかくどんな規模の監査チームであったとしても例外なく徹底していたのが「チームワークで仕事をすること。スタンプレーは許さないこと」です。この点に関連して、私がとても共感しているのがアメリカ海兵隊の「友軍を見殺しにしない」「死傷者を戦場に放置しない」という価値観です。ここで紹介させてください。

海兵隊には、「友軍を見殺しにしない」「死傷者を戦場に放置しない」という伝統がある。 将校や兵士が危険を冒して死傷者を収容しようとして、自ら死傷した例は数え切れない。 死傷してもかならず収容されるという信頼、互いに仲間の骨を拾うという戦友愛は、海兵隊員の連帯意識の支柱となっている。海兵隊士官ガイドには次のような一節がある。

(出典) 「知的機動力の本質 アメリカ海兵隊の組織論的研究」野中郁次郎

「戦闘において各海兵隊員に期待される能力、果断、勇気のなかで、なににもましてとくに期待されることは、犠牲のいかんにかかわらず、戦傷あるいは戦死した海兵隊員を戦場に残したり、放置したりすることが決してあってはならないということである」

(Over and above the competence, resolution, and courage which are expected of every Marine in the battle, it is particularly expected that no wounded or dead. Marine will ever be left on the field or unattended, regardless of the cost of bringing him in.)

どんな仕事においても言えることですが、すべての仕事が日の目の当たる輝かしい業務ばかりではありません。誰の注目も浴びずに人知れず黙々と従事しなければならない裏方の仕事もあります。監査チームにおいてもそうです。誰だってスポットライトを浴びる立場にいたいものですが、そういうわけにはいきません。誰かが裏方となって支えなければいけないのです。だからこそ担当している業務内容や立場の違いにかかわらず監査チームに所属のどんな人でも仲間であることを認識し、お互いに信頼とリスペクトを欠かしてはいけません。もしそれを欠くことになれば、面倒な割に日の目を見ない裏方の仕事やリスクが高く高難易度の業務などを担当してくれる人なんていなくなります。そういう意味でも、アメリカ海兵隊が如何なる犠牲を払ってでも「友軍を見殺しにしない」「死傷者を戦場に放置しない」という精神を大切に守り抜いている気持ちがよく理解できます。

以上、アメリカ海兵隊の友軍を見殺しにしないという精神は、どんな分野でもチームで仕事をする限り大切にしたい価値観だということをお伝えしたくて脱線しました。

今回のまとめ

◆日本軍は陸軍と海軍がバラバラで戦っていたこと。

◆後方支援・裏方(特に兵站)も軽視していたこと。

◆つまり総合力で勝負していないこと。

◆また人材登用では「語気荒く積極策を強く主張する人」が重用され、その人たちは失敗しても甘い評価だったこと。

◆その教訓として「総合力を重視してチーム一丸で戦え。スタンドプレーは認めるな。脇役を大切にしろ」ということ。

【威勢のいい人がまかり通る人事評価】

おすすめ図書

「知的機動力の本質-アメリカ海兵隊の組織論的研究」(野中郁次郎)

著者は「失敗の本質」の共著者の一人である野中郁次郎氏です。野中氏は「失敗の本質」の中で日本軍失敗の本質は次の点にあると結論付けています。

日本軍の失敗の本質とは、組織としての日本軍が、環境の変化に合わせて自らの戦略や組織を主体的に変革することができなかったということにほかならない。戦略的合理性以上に、組織内の融和と調和を重視し、その維持に多大のエネルギーと時間を投入せざるを得なかった。このため、組織としての自己革新能力を持つことができなかったのである。

(出典)「失敗の本質」野中郁次郎他

つまり、日本軍が「自己革新組織」ではなかったことが失敗の本質だという結論です。ところで、それでは「自己革新組織」のお手本は何かといえば、野中氏によればそれが「アメリカ海兵隊」なのです。「アメリカ海兵隊」こそが「自己革新組織」として稀有な存在であり、まさに「成功の本質」だというのです。その点を詳細に論述したのが上記「知的機動力の本質」です。

したがって、「失敗の本質」を読んで日本軍が「自己革新組織」になり得なかった背景などを理解したら、その次のステップとして、ではどうすれば「自己革新組織」になれるのかを考えるときに本書が大いに参考になるでしょう。失敗の本質ばかりでなく成功の本質を学ぶうえでぜひお勧めします。

アメリカ海兵隊の「誰も置き去りにしない(No One Gets Left Behind)」という言葉は、映画「ブラックホークダウン」の中のセリフにもありました。