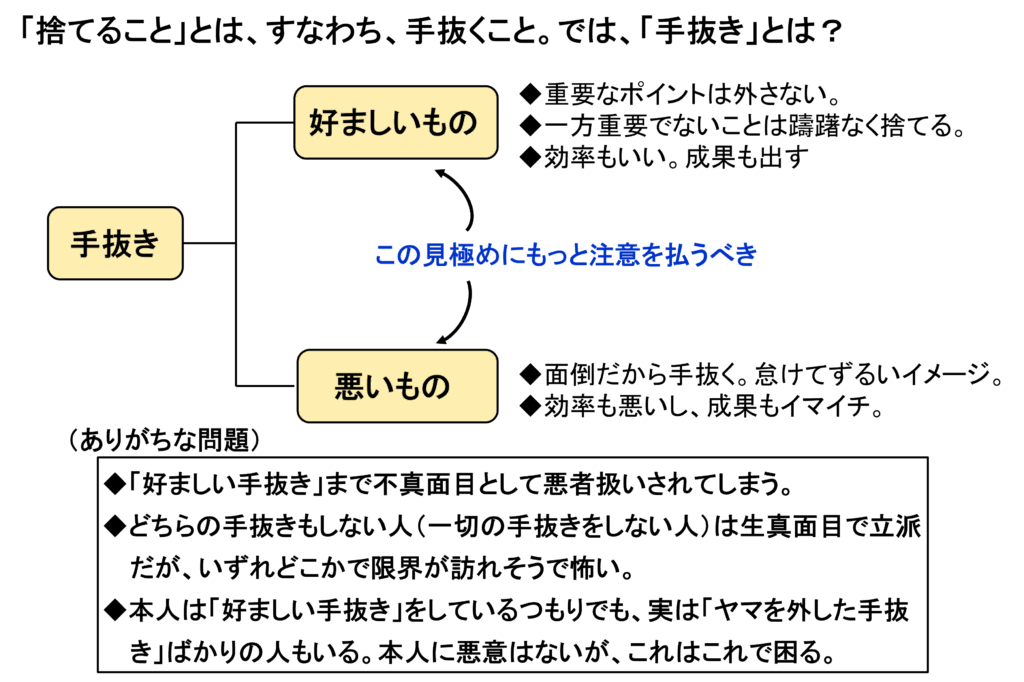

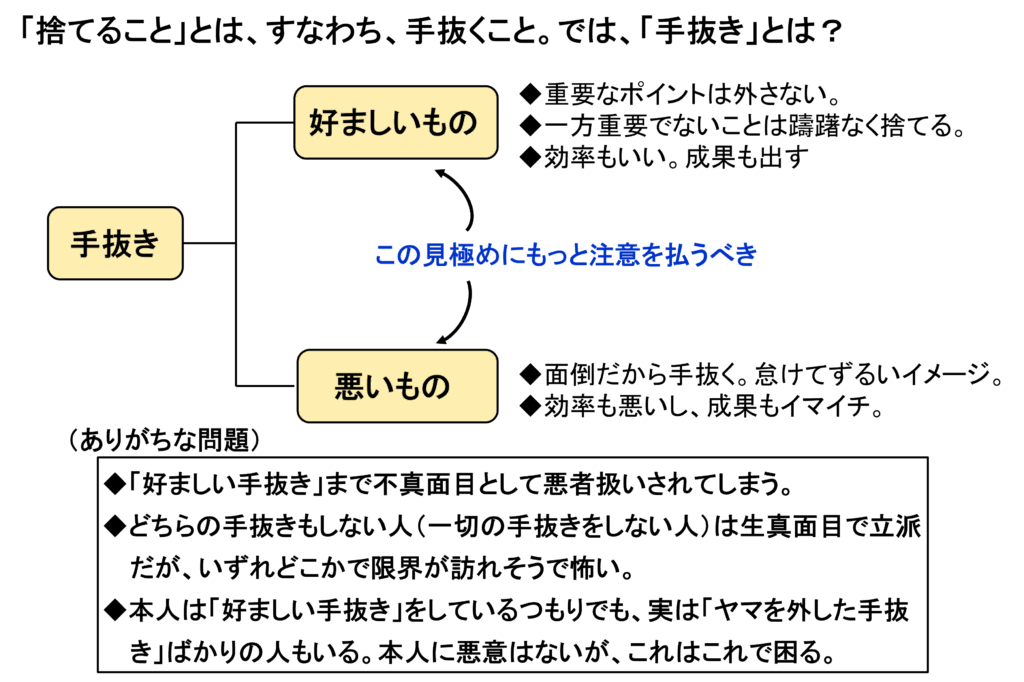

今回は「『手抜き』には好ましいものと悪いものがあるが、問題は両者の見極めに無自覚なことが多いこと」という話しをします。

前回第103回目の記事(作戦では常に残り時間を考えておくこと)の参考として「作戦立案ではメリハリをつけたペース配分が重要。だが実行するのは難しい」という趣旨のことを書きました。さらに実行が難しい理由として「メリハリをつけているのに怠けていると勘違いされることがある」ことも挙げました。今回の記事ではこの点を「手抜き」という視点で追加させてください。

具体的には、「『手抜き』には好ましいものと悪いものがあるが、問題は両者の見極めに無自覚なことが多いこと」という話しをします。

今回の記事で伝えたいことを先に要約すると…

今回の記事で言いたいことを要約すると次のようになります。

◆適切にメリハリをつけるとは、結局のところ「捨てるべきことを捨てること」

◆でも、いざするとなると難しい。なぜなら…

➡ 何を捨てるかの判断が難しい。

➡ 仮に判断できても実行するには勇気がいる

➡ 「捨てること」すべてを悪者扱いする人がいる(生真面目ゆえだが…)

◆そもそも「手抜き」には、「好ましい手抜き」と「悪い手抜き」の2種類あり、「好ましい手抜き」はもっと推奨されるべき。

◆それなのに「手抜き」と見るや不真面目と感じて全否定する人がいる。さらに、そう思われるのが怖くて「好ましい手抜き」ができない雰囲気もある。

◆逆に、成果が出ていなくても一切の「手抜き」をせず真面目に頑張っていれば許されてしまう雰囲気もある。

強調したいことは、「勇気をもって手抜き(好ましい手抜き)をしようね」ということ、前回の記事の表現でいえば「大胆にメリハリをつけようね」ということです。

今回は前回の記事で言い足りなかったことを追加しただけであり、内容的には以上です。

せっかくなので次項以降で「手抜き」に関するちょっと面白い文章を紹介しておきます。あくまでも紹介だけなので、忙しい人は無視して構いません。

戦略の決定と実行は「捨てること」と同義

前回の記事では「残り時間が限定されているからこそメリハリあるペース配分が大事」というようなこと書きました。結局のところ、時間に限らず投入できる資源が限られている以上「捨てること」が重要になってきます。これはあまりにも当たり前のことなのですが、様々な場面であえてこのことを無視している現実があるように感じてなりません。そのため再確認しておきたく次の記事を紹介しておきます。

「絞り」とは、すなわち「捨てる」ことである。我々の経営資源には限りがあるから、何もかもやることはできない。だから「これはやめた」と割り切ることが必要になる。

(出典)「戦略プロフェッショナル」三枝匡

戦略とは捨てることだ、と言われる。もし時間や体力のリソースが無限にあるのなら、戦略は不要だ。しかし、現実はそうではない。(以下略)

(出典)「デロイト望月氏が解説、『それ今必要ない作業』と言われがちな『残念な人』の盲点」望月安迪(2025/10/17 ビジネス+IT)

リーダーに求められるのは、「しないことを決める」引き算

(中略)キーワードとしては「選択肢を捨てる」ということが非常に重要(中略)。

リーダーになると今度は引き算になります。「しないことを決める」というのが、非常に重要(中略)。「これはやらない」ということ、「こっちは行かない」ということを決める。

足し算はメンバーにもできるし、リーダーもやらなければいけないんですが、「これはやらなくていい」「こっちは行かなくていい」ということは、メンバーたちでは決められないことなんです。ですので、引き算をしてやらなくていいことを決めるというのが1つ、リーダーの役割になる(中略)。(中略)まず選択肢を掲げ、残りを捨てていいのかどうか。ここがリーダーシップの、意思決定の一番難しいところ(中略)。

(出典)「リーダーの役割は、『しないことを決める』引き算 迷いから抜け出すための意思決定のプロセス」横田伊佐男(2022/03/30 ログミーBusiness)(注)ハットさんが一部太字にした。

「絞り込むこと」「捨てること」「メリハリをつけること」「ペース配分を考えること」、どのような表現でも構わないのですが、大事なことは「投入資源が限られているのだから重点ポイントに注力しよう。ゆめゆめ総花的に対応するのはやめよう」ということです。

関連することを第62回目の記事(経営戦略の要諦は「絞り」と「集中」にある)にも書きました。興味があればお読みください。

ちなみに、上記横田伊佐男氏が言うようにリーダーは「すること」だけではなく「しないこと」も決めるべきというのはそのとおりなのですが、「しないこと」のように否定文の内容を考えることは色々な面で難易度があがります。その難易度の一端を知るという意味で、第43回目の記事(プロは「(あって当然なのに)そこに無いものは何か?」に注目する)や第59回目の記事(「WHY NOT?」も考える)もご参照ください。もちろんこれらの記事を読んだところで、リーダーが「しないこと」を決断するときの直接的なヒントになるわけではありませんが…。

「好ましい手抜き」は積極的にすべき

「捨てること」は手を抜くことともいえるのですが、なんでもかんでも手を抜けと言っているわけではありません。「重要ポイントに注力し、それ以外は手を抜け」と言っているのです。それが本記事でいう「好ましい手抜き」です。「好ましい手抜き」は積極的に進めるべきですが、このことを再認識するために次の文章を紹介しておきます。

■ツボを見つけて「手抜き」上手になろう

手抜き上手になるにはどうすればいいでしょうか。(中略)答えはずばり、手を抜いてもいい部分の見極め方です。同じ手抜きでも、「ここだけは手を抜くべきではない」ポイントを見つけられるかどうかです。

手抜きの下手な人は、何もかも手を抜いてしまいます。そうすれば当然、仕事もできず態度も悪い。あいつはダメなやつだと、全方向から悪評を浴びることになります。

手抜きの上手な人はほとんどすべてのことに手を抜いていたとしても、大事なところだけは外しません。「ここだけはきちんとしておいたほうがいい」、逆に言えば「ここさえ押さえておけばあとはそれほど重要ではない」というツボを心得ているのです。(中略)

すべての仕事をそこそこの熱量でこなすよりも、メリハリをつけてここぞというツボに努力を集中するというのが、手抜き上手になるための秘訣です。■すべてに100%の力を注いでいると潰れる

(出典)「仕事の要領が悪い人は正しい『手抜き』の仕方を知らない」和田秀樹(2024/2/13(火) 東洋経済オンライン)(注)ハットさんが一部太字にした。

このような話を聞くと「それはズルい」と言う人が必ず現れるでしょう。(中略)

仕事にしても何にしても、すべてに100%の力を注いでいては潰れてしまいます。自分を苦しめることもなく、効率よくいい結果を出すことができるのは、うまい具合に手を抜けるゆるい人なのです。

「手抜きができる」とは、仕事の要点をきちんとわきまえていれば、ほかは簡略にしても問題が生じないということである。(中略)

(出典)「自衛隊の仕事術」久保光俊、松尾喬(注)ハットさんが一部太字にした。

人は、常に、またすべての面で緊張を高く保っていることはできない。「根性」だの 「やってやれないことはない」などは単なる決意表明でしかない。何日も何日も不眠不休でいられるはずもなく、何日も何日も空腹に耐えられるはずもない。仕事も同じで、集中力と緊張感の維持は1回1時間に満たないとされている。

(中略)

休みや手を抜くところをつくらないといい結果を出すことはできない。手抜きをするためにはまず仕事の全容を把握する。それから次に仕事の各部の重要度を押さえる(以下略)

なお、「好ましい手抜き」をできるようなるためには、場数を踏んで経験を積み重ねるしかありません。もちろん経験を積み重ねるといっても、「何も考えずにただ経験を重ねていく人」と「重要なポイントを考え、それを外さないように努力を続ける人」では、長期的には大きな差となります。一朝一夕にできることではありませんが、意識し続けることが大事です。

怠け心で手抜きをするな

重要なポイント以外については意図的に手抜きをすることは、長期的な作戦では必須と言えます。しかしながら、悲しいことに誰しも弱いもので、ともすると怠け心から本来やるべきことまで手抜きをしてしまいたくなります。そんな弱い心を叱咤するために次の文章も紹介しておきます。

勝負に勝とうと思ったら、あと一歩、あと一センチに手を抜くなということです(中略)。 「ここまでダッシュしよう」と決めたら、最後まで全力で走ること。その一メートル手前で手を抜いたら、それがたった一回のことでも、そのたった一回の、一メートルだけの手抜きが勝負を分けるのです。勝負を決めるのは本当に小さなことです。勝負の神は細部に宿るんです。(中略)

(出典)「勝負哲学」羽生善治、岡田武史(注)なお上記は岡田武史氏の発言

あと一歩に手を抜かない(以下略)。

私が選手を叱るのはどういう場面か。それは「手抜き」によるミスをした、つまり、自分のできることをやらなかった時である。(中略)注意しなければ気づかないような小さなものでも、「手抜き」を放置するとチームには致命的な穴があく。

(出典)「采配」落合博満

勝負の世界で私が得た教訓である。

すべてにおいて100%の力を注いでいたらいずれ潰れてしまうのは事実ですが、一方で、それがどんなに些細に見えるような小さなことであっても怠慢な理由から手を抜いてはいけないということです。長期的な作戦でエネルギーを温存することと単に怠慢なことは、まったく別物なのです。

外見的に両者を見極めることが大変難しい場面があるとしても、プレーをする本人だけでなく、プレーを見つめる第三者も常に意識しておかなければなりません。

今回のまとめ

◆メリハリをつけるとは、結局のところ「捨てること」

今回は、前回の記事の中の参考として書いたことに言い足りなかったことを追加しました。

ところで、「捨てる」「手抜く」という点では、今までずっとやってきたことを思い切ってやめるのも勇気がいりますよね。