今回は「事象・状況の整理は『構造化』から始める」という話しをします。

何かの事象・状況を見たり聞いたりして、問題解決に向けて理解・分析を始めようとしたときに、何かモヤモヤして頭が混乱することは誰にでもあります。こんな時には、まず「構造化」から始めましょうという話しをします。

今回の記事で伝えたい「構造化」とは?

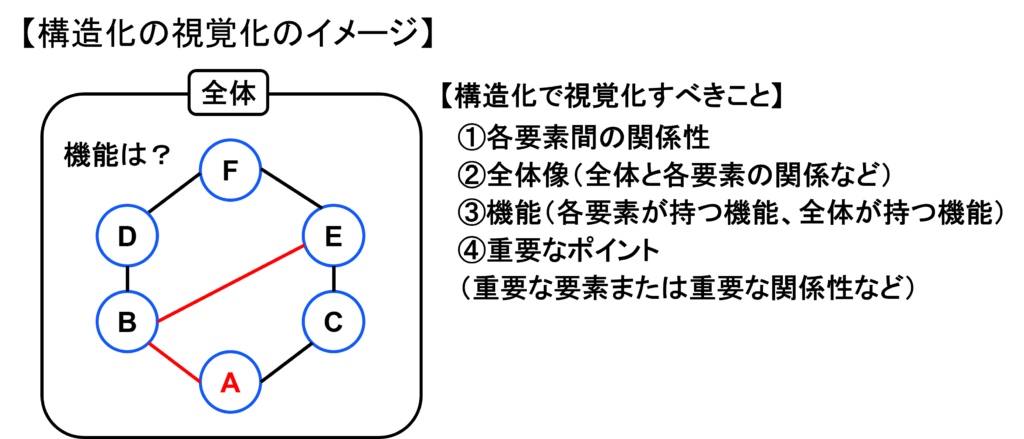

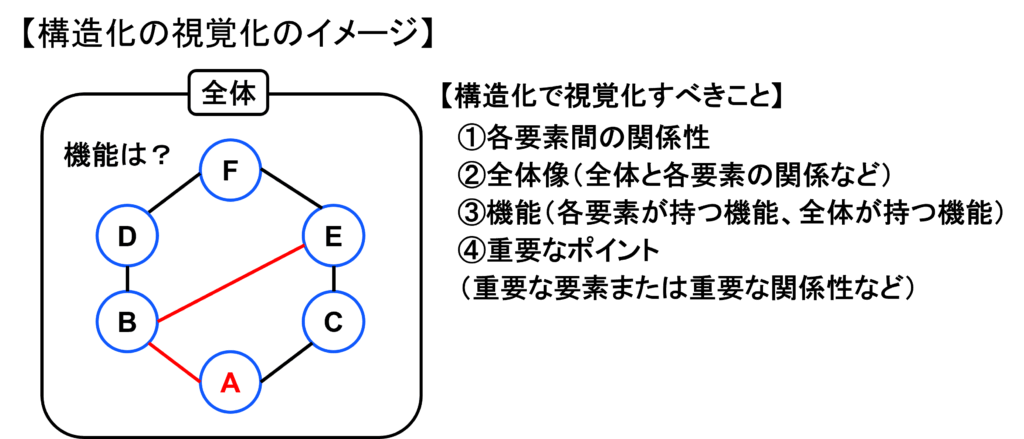

今回の記事で伝えたいことは、どんな事象・状況を整理するにしても、まずは「構造化」から始めましょうということだけです。ただ、この文章だけだと「構造化」のイメージがわかないかもしれません。「構造化」とは次のように視覚化して整理するイメージです。

今回の記事でお伝えしたかったことは基本的に以上なのですが、構造化の限界(のうち少なくとも2点)についても頭の片隅に置いておくと役に立ちます。ついでの形で申し訳ありませんが、以下で補足させてください。しかし本論はここまでなので、忙しい方はここで読むのをおしまいにしても問題ありません。

留意すべき「構造化」の限界

どんな事象・状況でも「構造化」して整理すると頭のモヤモヤはかなり晴れます。だからこそ、まずは「構造化」から始めましょうと提案しているのですが、「構造化」してもなお判然としないこともたくさんあります。そのうちの代表的な下記2点について留意しておくと、のちのち分析を進めるうえで有益です。

【構造化によって整理しても判然としないこと】

①因果関係や連鎖の実態がいまひとつ明確ではないこと

②時間の経過による影響が分からないこと

上記2点は、ちょっと複雑な事案になるとそんな簡単には分かりません。この解明自体がそれぞえ独立した調査・研究テーマとなるようなものです。そういう意味で最初の構造化の段階では分からなくても当然なのですが、より本質的な解決策を長期的観点で模索するためには解明が必須です。この点も留意しておきましょう。

今回の記事は以上です。

なお、「構造化」については、関連する内容を過去の記事でも触れています。参考として「メモ」に過去記事番号を記載しておきますので、ご関心があればどうぞ。

今回の記事のテーマ「構造化」については、関連することを過去記事でも触れています。参考として過去記事番号を挙げておきます。ご関心のある方はご参照ください。

①分析手法(構成要素・プロセスで考える、変化に敏感になる)#16

「構造化」をするためには構成要素やプロセスを考えることが必須です。この構成要素やプロセスを考えるうえで参考にして欲しい記事です。

②分析のゴール(メカニズムを明らかにして構造化する)#17

「構造化」とは具体的にどのような観点から考えることなのかを紹介した記事です。今回の記事と合わせてお読みいただくと理解が深まります。

③実態を問う質問(何が起きたのかを問う)#9

学習評価のための「ICEモデル」は仕事でも大いに参考になる #53

原因や因果関係なんてそう簡単には分からない、言い換えると、構造化で要素間の関係性があるということまでは分かっても、それが因果関係なのかどうかは分からない、という点を再認識するうえで読んで欲しい記事です。

今回のまとめ

◆どんな事象・状況を整理するにしても、まずは「構造化」から始める。

◆「構造化」とは次のように視覚化して整理するイメージ

【参考:構造化によって整理しても判然としないこと】

①因果関係や連鎖の実態がいまひとつ明確ではないこと

②時間の経過による影響が分からないこと

おすすめ図書

本書は今回の記事テーマである「構造化」そのものについて書いた本というよりは、構造化の限界を指摘したうえで、だからこそ時間軸を考慮した動態的思考(これを本書では「循環思考」と呼ぶ)を提唱する内容になっています。そのため、今回の記事テーマである「構造化」を直接的に学ぶための推薦図書ではありません。それでも、ここで本書をお勧めするのは、「循環思考」の観点をあわせ持つことによって「構造化」の理解も深まるからです。

本書では、構造化に代表されるような思考方法を「要素還元思考」と呼んでおり、その特徴・歴史的経緯などとともに限界を説明しています。そこでは単純に「構造化」を否定しているわけではありません。ただ、構造化のような「要素還元思考」では「相互連鎖・相互作用」や「時間軸による影響や副作用」を考慮できませんよね、ということが指摘されており、この点は「構造化」の理解をするうえでもとても参考になります。

それはともかく、本書は全編を通して、ものを考えるうえでの示唆に富む指摘がたくさん書かれています。いつかチャンスがあれば本書を読み解いたブログ記事を書きたいのですがいつ実現するかは約束できませんので、まずは推薦図書としてご紹介した次第です。

まずは「構造化」から始めるといっても、「構造化」自体が結構難しいんですよね。私もいつも苦労してます。