今回は「二分法ではなく程度問題として考える」という話しをします。

私たちはちょっと油断すると「白」か「黒」か、「Yes」か「No」か、「良い」か「悪い」か、のような単純な二分法で考えてしまう傾向があると感じています。他愛もない会話なら二分法でも大きな実害はないのですが、ちょっと複雑な論点を緻密に考えようとすると、二分法ではなく程度問題として論理的に考察すべきです。ここで「程度問題」として考えるとは、例えば「どの程度、白なのか」とか、「どの程度、Yesなのか」とか、「どの程度、良いのか」のようにその程度を考える思考方法です。

今回は「二分法ではなく程度問題として考える」という話しをします。

ちなみに、程度問題で考えることについては第6回記事(生産的な議論をするための「トゥールミン・モデル」)でも少しだけ触れています。ご関心があればこちらの記事もご参照ください。

今回の記事で伝えたいことを先に要約すると…

今回の記事で伝えたいことは実にシンプルです。箇条書きにすると次のとおりです。

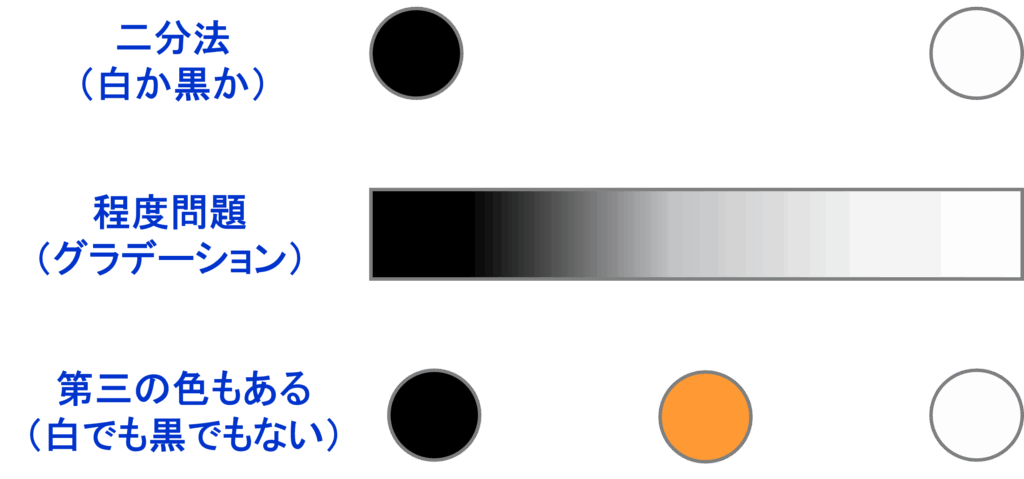

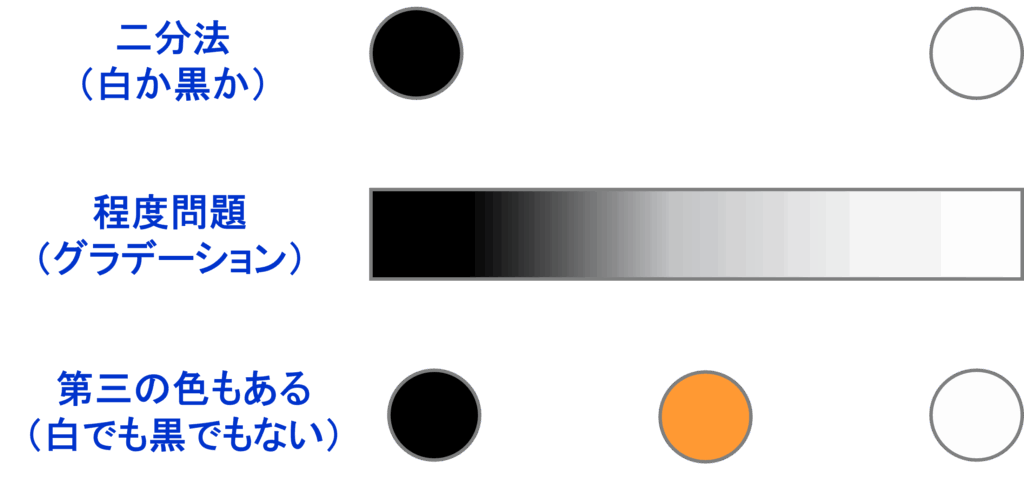

①ものを考える時には次の3つの方法がある。

◆二分法

◆程度問題として考える方法

◆第三の選択肢を考える方法

②緻密に分析するなら程度問題として考えるクセをつけるべき

③さらにいえば「第三の選択肢」についても考えておくこと。

図示すると次のようなイメージです。

今回伝えたかったことを要約すると以上です。以下では程度問題で考えることの重要性などを教育学者・宇佐美寛氏の著作を中心にいくつか紹介します。

なお、最初にお断りしておきますが、今日紹介するフレーズはたくさんあり、しかも長いです。結果として今回の記事もとても長くなっています。これらすべてを読むのが鬱陶しいとお感じになる方は、ここで読むのを止めても、内容の理解に大きな問題はありません。

程度問題で考えることの重要性

今回の記事では、緻密に考察したい場合には「二分法ではなく程度問題として考える」ことを提案するものです。その前提であるそもそも程度問題で考えることはなぜ重要なのかという点に関して、どうしても読んで欲しい本のフレーズがあります。それは教育学者・宇佐美寛氏の次のフレーズです。とても長い紹介で恐縮なのですが、この箇所を読むと、厳格に物事を考えることを具体的に教えてくれます。

(ディベートで論題が「走れメロス」の「メロスは本気で王を殺すつもりだったのか」だとして)

(出典)「議論は、なぜ要るのか」宇佐美寛

私は、この論題に対し批判的である。また、この論題の欠陥について意識できないようなディベート理論に対しても批判的である。

(中略)「本気で殺すつもりだった」と「本気で殺すつもりはなかった」とは、明瞭に区別し得る二つの心理状態なのだろうか。

一般に「本気で・・・・・するつもり」という状態には様ざまな程度があり構造がある。自分で「本気で・・・・・するつもり」であると意識していても、状況が変わり、時間が経つと、その気が弱まり、実はあまりそのつもりではなかったのだという事実に気づく。また、「おれは本気で・・・・・・するつもりだ。」と本人が自分でそう信じていても、本気さの程度が人によって違う。だから、ある心理状態をある人は「本気」と見、ある人は「本気ではない」と見る。しかし、「本気ではない」と見られた状態も、必ずしも本気がゼロであるとは限らない。

類似の例で説明する。

私は手を握り(拳骨の形にして)、問う。「この手の中に百円玉が入っているか。」この問いには、イエスかノーかで答えられる。そのどちらかであり、両者の中間など無い。程度も無い。「少しの程度は入っている。」などという答えはあり得ない。

これに対して、「この掌は湿っているか。」という問いにイエスかノーかで答えられるか否かは難しい問題である。 何ほどかの水分は蒸発しつづけているのだから「イエス」と言える。しかし、「握手した時、こちらの手と違って水分が多いと感じるのが『湿っている』状態なのだ。」という論法を用いれば、「ノー」である。掌の表面の水分はゼロではない。ある程度は有る。その程度を「湿っている」類に入れるか否かは、「湿っている」の限界線をどこに引くかの基準に依存している。基準を変えるにつれて「この掌は湿っているか。」に対する答えは、「イエス」になったり、「ノー」になったりする。また、「イエス」とも「ノー」とも言えない中間的段階の状態だとも見なし得る。「湿っている」というには乾きすぎているし、そうかといって「湿っていない」とか「乾いている」とも言い切れないという状態である。「生乾き」とでもいう状態である。

「メロスは本気で王を殺すつもりだったのか」という問いは、「この手の中に百円玉が入っているか。」という類の問いではない。「この掌は湿っているか。」という類の問いなのである。

(中略)

「本気で殺すつもり」とそうでない心理状態とを判別するのには、どんな方法で、どんな基準を当てはめるべきなのか。(中略)

「本気で殺すつもり」は、先の「この掌は湿っているか。」と同様に、見きわめるのが困難である。「本気で・・・・・・するつもり」とはどのような状態なのか。そのような状態をどんな方法で判別するのかが定まらないと、何とも言えない。

(中略)

「本気」の基準のとり方による。基準いかんによって、これとは反する論法も成り立つ。

さらに、前述のように程度を考えて「ある程度本気なのだ。」とも言える。

一般に「◯◯は…か。」という問いに対しては、まずその問いが、どんな類の問いなのかを吟味すべきである。

(出典)「議論は、なぜ要るのか」宇佐美寛

前節に述べたように、その答えが「イエス」・「ノー」で明確に分けられるような類の問いなのだろうか。つまり、 二分法で処理できるような事柄についての問いなのだろうか。それとも、連続した程度の差がある事柄についての問いなのだろうか。つまり、正しくは「○○は、どの程度・・・・・・なのか。」という形式の問いであるべきなのだろうか。

この「走れメロス」の場合も、そうである。「メロスは本気で王を殺すつもりだったのか」という問いはどちらの型の問いなのかを予め検討するのが、日常生活の中の正常な思考法である。例えば、会議で「○○は本気で・・・・・ するつもりだったか。」という形式の質問が出た場合、それに答える立場の者がすべきは、「本気で・・・・・・するつもり」とは、どんな基準で判断すればいいのかを問い返すことである。そして、合意された基準によって「本気で・・・ ・・・するつもり」の程度を述べることである。

問いの答えを考えるためには、このように、まず問いの意味を考えるべきである。

(シルバーシートは是か非かなどというテーマは)大きく言えば、結論が是・非に画然と二分されるような問題ではないのである。是・非に二分するための基準が複数あり、それぞれ異なるのであり、ある基準をとると「是」であっても、他の基準では「非」を言わざるを得なくなる。

(出典)「議論は、なぜ要るのか」宇佐美寛

上記で紹介した宇佐美氏の文章は、一部を抜粋しているため若干前後の文脈が分かりづらいかもしれません。重要ポイントをまとめると次の3点になります。

◆一般に「○○は〜か」という問いに対して、すぐに回答案を考えてはいけない。

◆まずは問いが次のどちらのタイプなのかを見極めろ。

●「イエス」「ノー」で明確に分けられる問い(二分法)

●連続した程度の差がある事柄についての問い(程度問題)

◆仮に二分法のタイプの問いならば、是非を判断する基準を最初に議論する。

宇佐美氏は必ずしも二分法を否定しているわけではありませんが、様々な問題に関する是非の判断基準がいくらでもあり得る中で、二分法で議論しても現実的ではないと言っています。

世の中の論点の多くは程度問題で考えるべきこと

世の中で議論となる論点の多くは、二分法で割り切れるような単純な問題ではありません。多くは程度問題で考えるべきです。それにしても厄介なのは、程度問題の「程度」は前提条件や環境によって変わることです。これだけではピンとこないかもしれませんが、この点を実感していただくためにご紹介したいのが哲学者・植原亮氏と外科医・山本健人氏の対談記事です。下記は編集部の問いかけに山本氏が答えた部分です。

編集部:『すばらしい人体』(ハットさん注:これは山本健人氏の著作)のなかに、「罹患リスクを上げる危険因子」というお話が出てくるのですが、リスクを「ある・ない」の二分法ではなく、「上がる・下がる」のグラデーションでとらえるという考え方も、『遅考術』(ハットさん注:これは植原亮氏の著作)のメッセージに通じるものがあると感じました。

山本:それは非常に重要なポイントです。医療の情報については、本当にすべてがグレーで、その濃淡でしかありません。そのなかで、いかに「白寄り」のものを選んでいくかという話です。なので、クリアカットに分かりやすく思える情報は、基本的にあやしいと思ったほうがいいですね。

(出典)「ネットにあふれる情報の正しさを一瞬で判断できる、たった1つのポイント」植原亮氏と山本健人氏の対談記事(2022/11/12 ダイヤモンド・オンライン)より(注)ハットさんが一部太字にした。

たとえば、書店の健康本のコーナーで見かける「○○を揉めばがんが予防できる」とか「〇〇をすればアレルギーが治る」といった、非常にシンプルな説明で表現されるような情報は、疑ってかかったほうがいい。本当に正しい情報を伝えようとすると、どうしても分かりにくく複雑なものになるからです。

「ある場面では正解だけれど、別の場面ではそうではない」という情報や、「確かに一理あるけど、それはたくさんあるリスクのうちの一つに過ぎない」といった情報は枚挙にいとまがありません。

たとえば「赤身の肉は大腸がんの原因になるから食べないほうがいい」という話があったとして、確かに赤身の肉は数ある大腸がんのリスクの一つかもしれないけれど、実際に大腸がんになった人に対して、そのリスクがどのくらい寄与したのかは知りようがありません。

ですから、曖昧なものは曖昧なまま、グレーなものはグレーなまま受け入れるという姿勢が大切です。分かりやすさを求めて、白か黒かの結論に飛びつこうとするほど、間違った情報に騙されやすくなります。

上記を読んで参考にしたいのは下記の点です。

◆世の中の情報の多くはグレーでその濃淡(程度問題)でしかないこと。

◆その濃淡ですら前提条件や置かれている環境によって変わること。

◆曖昧なものは曖昧なまま、グレーなものはグレーなまま受け入れるという姿勢が大切。単純な二分法で白か黒かの結論に飛びつくと判断を誤る可能性が高くなること。

程度問題で考えるのはそう簡単ではありませんが、上記のことに留意しておくだけでも思考の精度が向上します。

程度問題を考える時にはその程度(確率)を考えよう

ここまでどんな論点であっても緻密に考察したいのなら程度問題として考えるべきだと申し上げましたが、さらに言えば、程度問題の「程度」(➡上記山本健人氏の言い方だと「グラデーション」とか「濃淡」)に関して、どういう前提条件・環境ならどんな程度(どんな確率)と言えるのかを意識しておくことはとても重要です。この点を2つの書籍から参考になるフレーズを紹介させてください。

上司に相場の見通しを聞かれ、ファンドマネージャーが「上がる確率は60%で、下がる確率は…」と始めると「確率なんてどうでもいい。上がるか下がるかを聞いているんだ」と一喝されてしまう。

(出典)「確率論的思考」田渕直也(注)ハットさんが一部太字にした。

しかし確率はどうでもいい問題ではない。(中略)

本当に検討する必要があるのは、相場が上がるかどうかではなく、上がる確率を何%とみるべきか、なのだ。

たったひとつの正解があると思うより、自分は○%の確率で正しいと考える。正しい確率の緩急をつけたアイディアをもつ。それが、失敗を厭わず果敢にしなやかに生きるコツ。(以下略)

(出典)「THIRD MILLENNIUM THINKING アメリカ最高峰大学の人気講義 1000年古びない思考が身につく」(ソール・パールマッター 他3名)の帯にある今井むつみ氏の宣伝文句より(注)ハットさんが一部太字にした。

上記のように考えるためには、日常から、例えば、相手のことを「性格が良い・悪い」と一面的に決めつけるのではなく、「どういう状況下においては、どの程度性格が良いのか悪いのか」と多面的に判断したり、「成功する失敗する」と二分法で判断するのではなく、「どういう条件ならどれくらいの確率で成功するのか失敗するのか」を緻密に判断するクセをつけるべきです。このように考えることができるようになると、仕事でも私生活でもとても役に立ちます。そのためここでご紹介しました。

【程度問題で考えることを会計士監査の特定の場面で言うと…】

このコーナーでは、今回のテーマに関して、私の専門である会計士監査の分野で言うと具体的にどうなるのかの一例をご紹介します。

なお、会計領域に関心がない人は読み飛ばして構いません。

公認会計士として監査をしている過程で、監査対象先の社長と頻繁に議論するのは以下のような項目です。

◆有価証券の減損の要否

◆固定資産の減損会計の前提となる今後の回収計画

◆税効果会計における繰延税金資産の回収可能性の前提となる今後の事業計画

上記に共通するのはいずれも将来予測に関するものだということです。有価証券の減損であれば、今後相場が上がるのかどうか、固定資産の減損や繰延税金資産であれば前提となる将来計画が今後実現するのかどうかということになります。いずれも将来予測をどのように認識するかによって結論が変わってきます。このような将来予測の検討に際して私が留意しているのは、記事本文でも紹介したように「上がるか下がるか」という二分法ではなく「上がるとしたらどういう条件のときに何%の可能性で上がると判断しているのか」という点を明確な根拠で確かめることです。ここで大事なことは、将来のことは誰にも分からないからこそ程度(確率)の判断をするうえでは、①前提条件を明確すること、②程度(確率)は定点(例えば20%)ではなく幅(レンジ)(例えば20%から40%の確率のように)で想定することです。

監査の現場では、時間に追われ「確率なんてどうでもいい。問題は上がるか下がるか(回収できるかどうか)なのだ」との短絡的な結論に走ってしまうこともないとは言えません。しかしそこをグッと抑えて、沈着冷静に程度問題で考えること、その程度が実現するための前提条件は何かを具体的に考えること、そして実現の確率を幅(レンジ)で考えること、の3点を徹底するように心がけています。

【程度問題を別の観点(心理学的な観点)で考えることも重要】

今回の記事は、あくまでも論理的な思考という観点で書いています。一方、このメモ欄ではまったく別の観点でも程度問題で考えることは大事だよということを補足しておきます。別の観点というのは心理学的な観点です。精神科医の樺沢紫苑氏はご自身の記事で次のように説明しています。

0-100思考(ハットさん注:「ゼロヒャク思考」という)は、物事を0か100か、成功か失敗か、白か黒か、イエスかノーかでしか考えられない極端な思考のことです。この思考の持ち主は「100点以外は、0点と同じ」と考えます。(中略)

(出典)『自暴自棄をもたらす「0-100思考」「低い自尊感情」「少ない失敗体験」』樺沢紫苑(Smart FLASH 2022年2月7日)より

「次善策」「中間」「グレーゾーン」を受け入れられないのが、0-100思考の特徴です。(中略)

0-100思考から抜け出す方法として、私のおすすめは「プランBを実行する」ことです。

ハリウッド映画を見ていると、主人公がピンチに陥ったときに、相棒に「プランBはないのか?」と聞くシーンがよくあります。プランBとは、「次の手段」「次善策」のこと。最初のプランがうまくいかなかった場合、次の手段「プランB」に移行すればいいのです。

しかし0-100思考の人は、最初の計画が「成功か失敗か」としか考えられません。そして、「失敗」するとどうなるのか? 頭が真っ白になる、パニックになる、思考停止、行動停止になる、あるいは、うつ病などのメンタル疾患に陥るのです。

世の中、100%の成功も、100%の失敗もない。だいたい60~70点くらいの「ボチボチの成功」があるだけ。(以下略)

■「第3の選択」で人生は楽になる

(出典)『シン・エヴァンゲリオンで学ぶ「挑戦を恐れる人」への対処法』樺沢紫苑(Smart FLASH 2021年5月24日)より

(中略)「二分思考」というものがあります。別名「0-100(ゼロヒャク)思考」ともいいます。そういう思考の持ち主は、物事を「0か100か」「成功か失敗か」「○か×か」「イエスかノーか」でしか考えられない。

だから「大成功」以外はみな失敗。これでは毎日が失敗の連続、つらいことの多い人生になってしまう。「うつ病」になってもおかしくありません。(以下略)

記事本文で紹介した宇佐美寛氏のように論理的思考の一環で「程度問題」を意識しておくこととは別に、心理学的な観点からも色々な出来事を「程度問題」として受け止めておくことは重要です。頭ではわかっていても追い込まれると忘れてしまいがちですが、人生を生き延びるうえでこちらもぜひ参考にしてください。

今回のまとめ

◆ものを考える時には次の3つの方法がある。

●二分法

●程度問題として考える方法

●第三の選択肢を考える方法

◆緻密に分析するなら程度問題として考えるクセをつけるべき

◆さらにいえば「第三の選択肢」についても考えておくこと。

おすすめ図書

「議論は、なぜ要るのか 宇佐美寛・問題意識集 5」(宇佐美寛)

記事本文でもこの本からのフレーズをご紹介しました。もしかしたら、今回のご紹介部分を読んだだけでお感じなったかもしれませんが、宇佐美氏の文章は論理的厳密さにおいては、これでもか、これでもか、というくらいにきっちりしています。そのため、読み手によっては、息が詰まるように感じるかもしれません。論理的に考えるにしてもここまで緻密で厳格にしたら人間関係がギスギスしてしまう、だから心理的に宇佐美氏の主張をすべては受け入れられないと感じる人もいるでしょう。そういう意味で、万人にお勧めはしません。

しかし、論理的に考えることの厳しさを教えて欲しい人、自分では論理的に考察していたつもりだったのに実はその考え方は粗雑だったねということを思い知らされたい人などには一度は読んで欲しい本です。

かなり古い本なので入手しにくいかもしれませんが、もしチャンスがあればお試しください。

今回のテーマ「二分法ではなく程度問題として考える」については、第6回記事(生産的な議論をするための「トゥールミン・モデル」)の中の「トゥールミン・モデル詳細形を簡単な説例で考えると」の項でも簡単に触れています。具体的には、トゥールミン・モデルの「限定語」に関する説明として会計士の経験談も踏まえて書いています。ご関心のある方はこちらの記事もご参照ください。

二分法を迫られたら「それは程度問題ですよね?」と問い返しましょう。

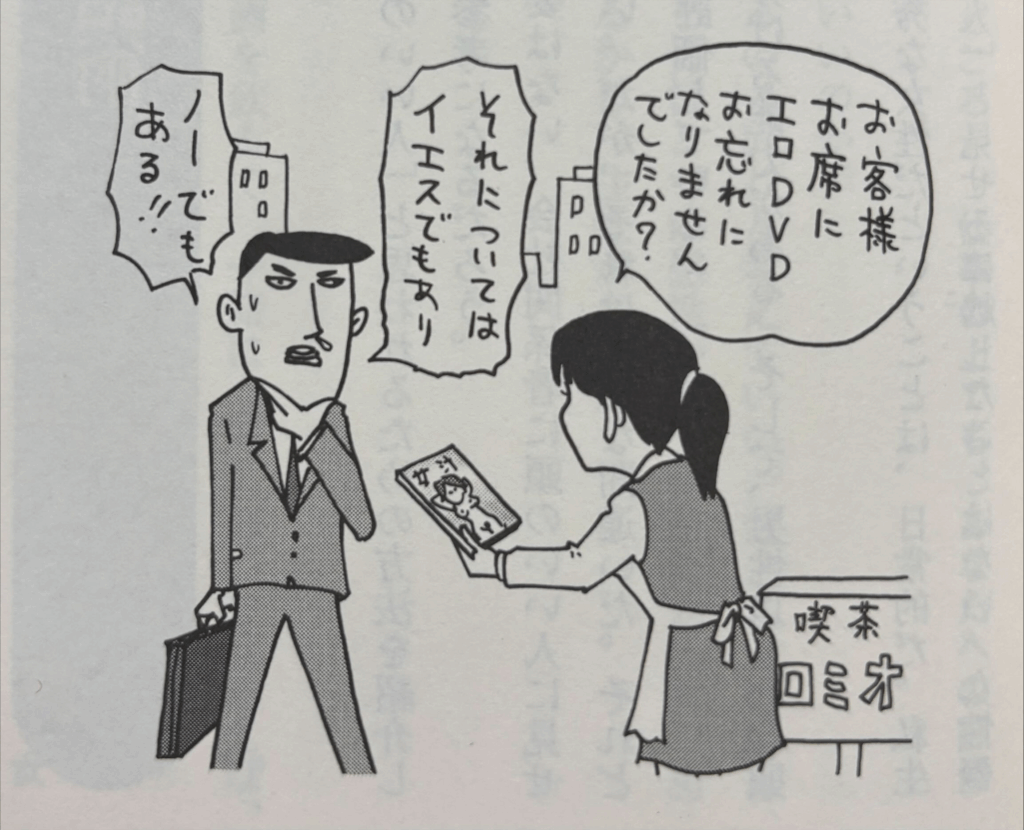

結局のところ「程度問題」というのは、まずは「それはイエスでもありノーでもある」と考えることなんですけど、ただし次の写真のような状況でこれをいうのは苦しいかも…