今回は企画を提案するときに意識すべき4つのポイントという話しをします

人はどんな立場であっても毎日のように何かしらの提案をしています。例えば、営業マンだったら自社の商品を顧客に提案したり、コンサルタントだったらクライアントに改善提案をしたり、医者だったら患者に治療法の提案をしたり。とにかく何かを提案するという行為は誰にとっても日常茶飯事です。

今回の記事では、誰かに対して何かを提案をするときには、4つのポイントを意識すると相手が自分の提案に納得してくれる確率が高まりますよ、というお話しをします。

今回の記事で伝えたいことを先に要約すると…

今回の記事で伝えたいことを先に要約すると次のとおりです。

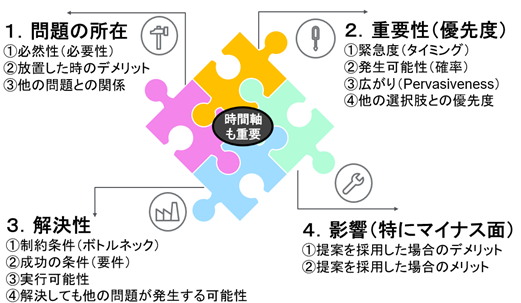

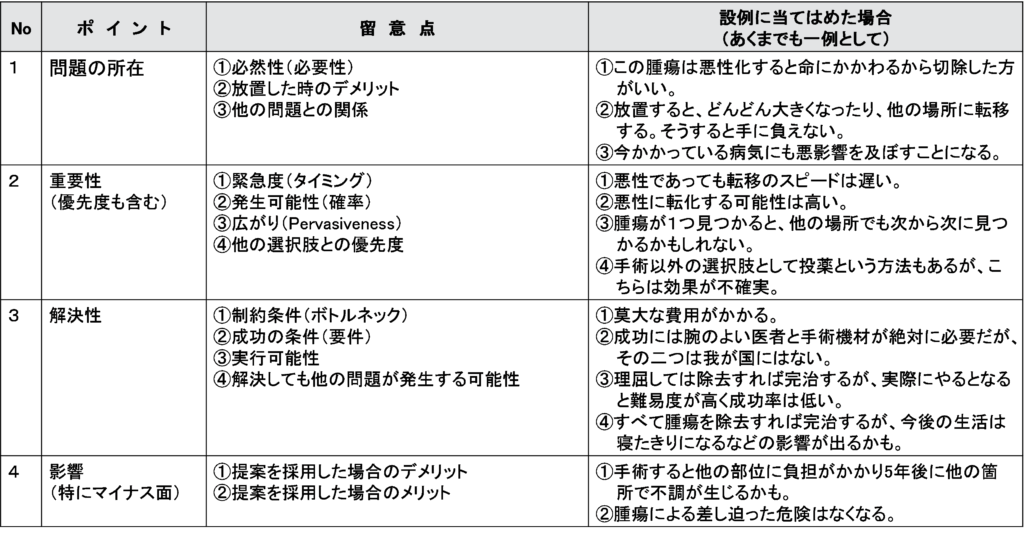

誰かに対して何かを提案をするときには、次の4つのポイントを意識すると相手が自分の提案に納得してくれる確率が高まります。

【他人に何かを提案する際に意識すべき4つのポイント】

上記4つのポイントは、自分が他人に提案するときだけではなく、逆に他人から何かの提案を受けた時の突っ込みをいれるポイントでもあります。したがって、例えばお医者さんから「手術をしましょう」と提案されたり、訪問業者から「屋根の葺き替えをした方がいいですよ」と提案されたときに、「はい、そうですね」と素直に応じるのではなく、上記4つのポイントを思い起こして相手に確認することをお勧めします。そうすることによって判断の精度が高まります。

今回の記事でお伝えしたいことの概略は以上です。以下では各ポイントについて補足説明をしますが、上記概要図で十分という方はここで読むのを止めても問題ありません。

なお、これは参考情報ですが、上記の図は第7回目の記事(どんな場面でも通用する質問(問い)の構造)で記載した図と基本的に同じです。

提案時に意識すべき4つのポイントを架空の例でご説明します

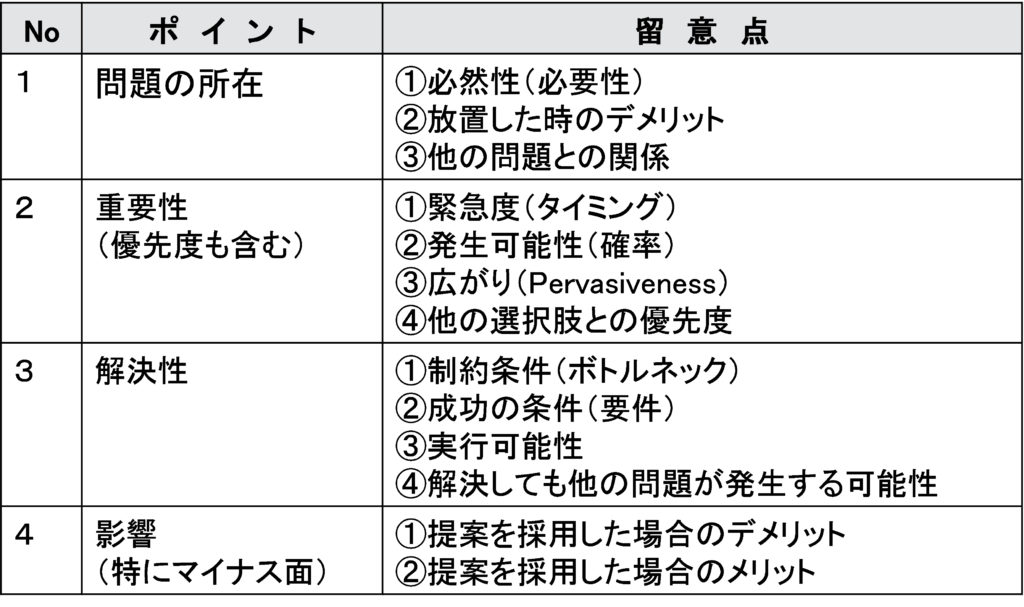

提案時に意識すべき4つのポイントとそれぞれについての留意項目

先ほど紹介した概要図の繰り返しになりますが、他人に何かを提案するときには次の4つのポイントを意識しておくことが大事です。それぞれの留意点と併せて一覧表にすると以下のようになります。

簡単な設例で説明すると…

各ポイントを理解してもらうために、ここでは架空の例で説明します。

例えば、次のような設例をイメージしてください。

【設例】

◆医者が患者に対して手術を提案する。

◆手術を提案する理由は、悪性化しそうな腫瘍を除去すべきと判断したから。

上記のような「手術をする」という提案をする際に4つのポイントを意識するというのは、具体的には次のように考えることです。

上記はあくまでも架空の事例であり、さらに理解の便宜上極端な設定にしていますが、ここで理解して欲しいのは、例えば「手術により腫瘍を切除すべき」という提案をするにしても、上記のような各ポイントを意識したうえで提案することが大事だということです。それによって、提案された相手もさまざまな観点から深く検討することが可能になり、納得のいく判断ができるようになるからです。

今回の記事では提案するときに意識すべき4つのポイントという話しをしました。

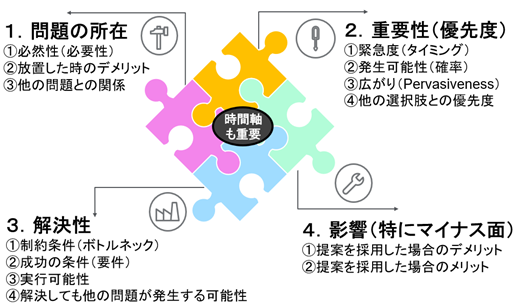

【4つのポイントに加えて「時間軸」も大事】

提案で意識すべき4つのポイントは本文のとおりですが、これに加えて「時間軸」を考えておくことも大切です。時間軸をどの程度の期間で考えるのか、例えば、短期的で考えるのか、中期的で考えるのか、それとも長期的で考えるのかによって、各4つのポイントの意味合いが変わってくる可能性があるからです。

今回の記事ではこの「時間軸」については触れませんが、畑村洋太郎氏の著作にとても示唆に富む指摘がありますので、ここで紹介させてください。

(3) 時間軸を入れて考える

(出典)「新失敗学」畑村洋太郎 (注)ハットさんが一部太字にした。

時間の変化を考えに入れない企画が多すぎる

(中略)時が経つ中でものごとは変化していくものですが、意外とそのことを忘れ失敗を引き起こすことはよくあるからです。時間軸はそうしたことを避けるための大切な視点です。(中略)実際に、企画や計画でも時間軸を入れて考えていないものが世の中にはたくさんあります。(中略)そうした場合、将来的な変化はあまり考慮に入れられないので、それがまた大きな失敗の原因にもなるのです。(中略)

こういう失敗を防ぐためには、企画や計画の段階から将来的な制約条件の変化をある程度予測して対処法を考えておくことが大事です。

(中略)何かを考えるときには、面倒でも必ず時間軸を意識しながら行ったほうがいいのです。

みなさまが何かの企画を提案するとき、または逆に何かの企画の提案を受けたときには、「時間軸」も意識することを強くお勧めします。

今回のまとめ

◆どんな企画でも提案をする場合には次の4つのポイントを意識すること。そうすると自分の提案が採用される可能性が高くなること。

◆逆に他人からの提案に対しては当該4つのポイントで検討すること。そうすると判断の精度が高まること。

➡ なお、上記図の中心に書いてある「時間軸」も忘れないでね。

おすすめ図書

『知的生産力が無限大にアップする 超人脳の作り方』 (苫米地英人)

『ディベートで超論理思考を手に入れる 超人脳のつくり方・増補版』(苫米地英人)

今回の記事でお話しした「提案に際して意識すべき4つのポイント」は、上記の本からヒントを得ています。上記本は、タイトルだけを見ると「超人脳の作り方」となっていて何のことを書いた本なのか容易に想像がつかないかもしれません。実は「トゥールミン・モデル」による議論のやり方やディベートの仕方などを説明した本です。(➡なお「トゥールミン・モデル」については第6回目の記事「生産的な議論をするための「トゥールミン・モデル」」で説明しています。ご関心のある方はお読みください。)

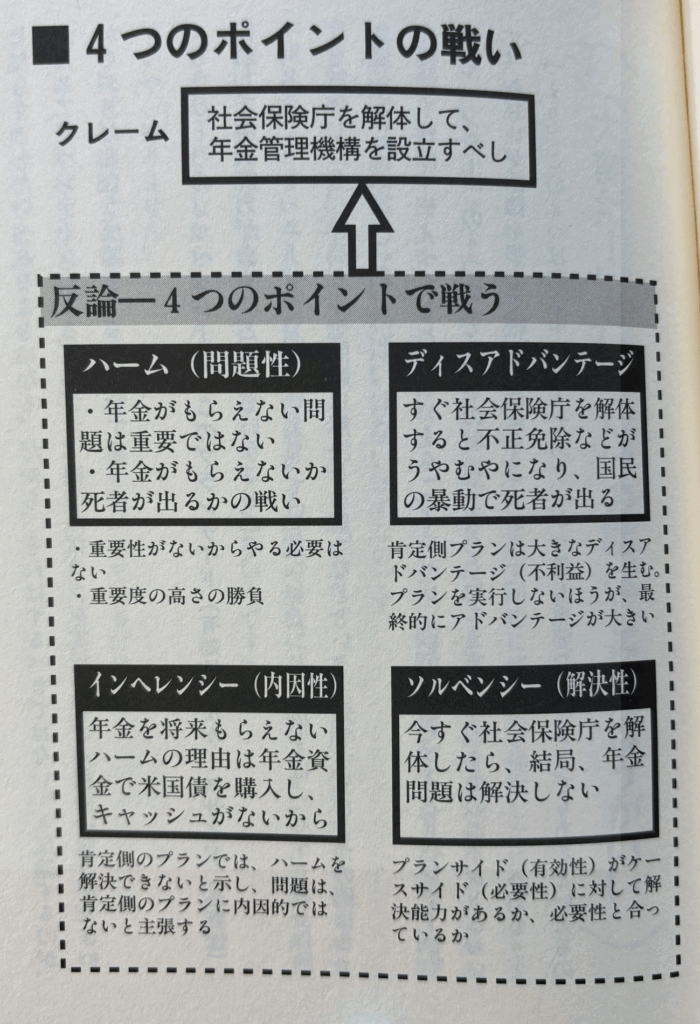

ところで、なぜ今回の記事のおすすめ図書として紹介するのかと言えば、この本の中で説明している「ディベートを制する4つのポイント」が本記事で紹介した4つのポイントそのものだからです。詳細は本をお読みいただくとして、ディベートで反論するときには4つのポイントで反論すればいい、例えば、年金問題で「社会保険庁はいますぐ解体して、新たな年金管理機構を設立すべし」と主張があったなら、それに対しては次のように反論すればいいよ、ということを下記図で説明しています。

この図だけ見ても何のことやら分からないかもしれませんが、よくよく本書の説明も読みながら理解をするうちに4つのポイントが使いこなせるようになってきます。

本書では4つのポイントだけではなく、日常の議論のなかで論理的に考えることとはどういうことなのかをディベートの設例を通して教えてくれます。ディベートへの入り口としても、また、今回の記事でお話しした4つのポイントをもう少し深く理解したいという方にもお勧めです。なお、上記2冊は、内容的にはどちらを読んでも同じなので、入手しやすい方でOKです。

『プロフェッショナル・プレゼンテーション 』(土井哲、高橋俊介)

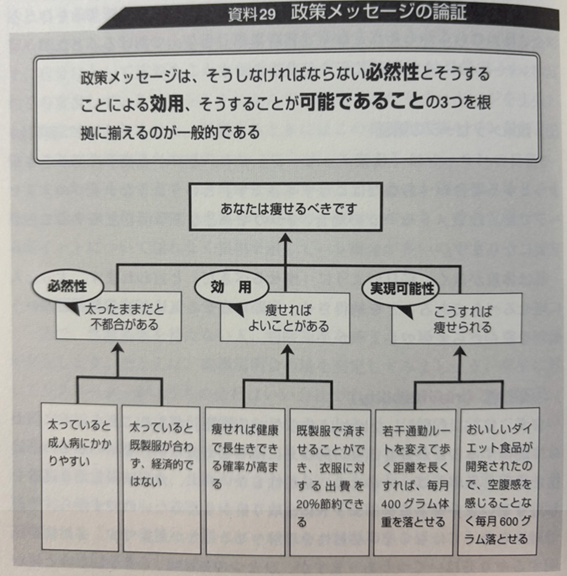

本書はタイトルから分かるとおりプレゼン指南本ですが、今回の記事との関連でいうと「政策メッセージの論証」という項目の説明がとても参考になるのでここで紹介した次第です。そのさわりの部分だけご紹介するとこんな感じです。

(3) 政策メッセージの論証

(「政策メッセージ」とは)とにかく相手に何かをさせようとする場合の「あなたはこうすべきです」というようなタイプのメッセージです。政策メッセージの場合、3つのキーとなる事柄を証明することが重要になります。(中略)①必然性(inevitability)(中略)

②効用(benefit)(中略)

③実現可能性(feasibility)(中略)(中略)「何々すべき」という政策メッセージを相手に納得させるときには、必然性・効用・実現可能性の3つをセットにして、場合によっていずれかを強調する論証の仕方が効果的だと思います。(中略)

(出典)「プロフェッショナル・プレゼンテーション」土井哲、高橋俊介 この政策メッセージの論理の組み方は、意思決定などの場面でも使えます。

(出典)「プロフェッショナル・プレゼンテーション」土井哲、高橋俊介 (注)ハットさんが一部太字にした。

何かをすべきかどうか迷ったときには、そうしなければいけない必然性があるのか、そうすることでどのような効用が得られるのか、そうすることは可能なのか、という観点から冷静に考えていけば、答えは明らかになると思います。今つき合っている人と結婚すべきか、子供を○○中学に入れるべきか、など身近な例で考えてみてください。

いずれにしてもこのように論理を分解することができるようになると決断が速くなり仕事がはかどります。(以下略)

上記は本当にさわりだけですが、本の中ではもっと詳細に説明されています。自分の提案を他人に納得してもらうためにどうすればよいのか日々頭を悩ませている人が読むと大いなるヒントが得られるはずです。この部分を読むだけでも本書を買う意味はあります。もちろん書名タイトルにもあるとおりプレゼン全般にわたって勉強したい人にもお勧めの本です。

今回の4つのポイントを意識するだけで企画の提案が格段に通りやすくなりますよ。