今回は「プレゼンで最も大事なことは心の底から伝えたい内容を見つけること」という話しをします。

社会人経験を数年重ねるうちに、パーティーや結婚式でスピーチを依頼されたり、何かの雑誌に寄稿文をお願いされたり、あるいは専門的な内容について人前で提案するなど、プレゼンをする機会が増えてきます。そんなときには、伝える内容もさることながら、ややもすると上手に話したり書いたりするなどのテクニックにばかりに気がとられがちです。しかし、最も大事なことは、その内容が心の底から相手に伝えたいことなのかどうかということです。今回はそんな話しをします。

今回の記事で伝えたいことを先に要約すると…

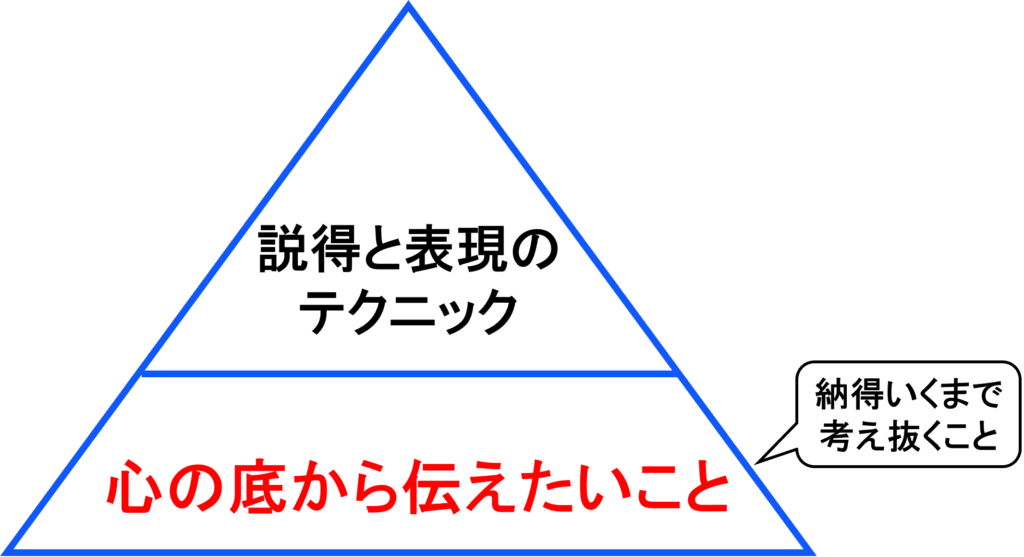

今回の記事で伝えたいことはシンプルです。図にすると次のとおりであり、プレゼンの土台は「心の底から伝えたいこと」であると言いたいのです。

【プレゼンで大事なこと】

プレゼンで最も大事なことは、説得や表現のテクニックではなく、内容が心の底から伝えたいことかどうかという点です。自分が心の底から本気で真剣に伝えたい内容なのかどうかが最も大切なのです。ただ問題は、心の底から伝えたいことがそう簡単には見つからないということです。とにかく徹底的に考え抜くしかありません。

今回の記事でお伝えしたいことは以上です。以下では補足説明をしますが、これだけで十分という方はこれ以上読む必要はありません。

「心底伝えたいこと」が大事だと考えるようになったきっかけは…

今回の記事の背景として、私がなぜ「プレゼンで最も大事なことは心の底から伝えたい内容を見つけること」と考えるようになったのか、そのきっかけを最初に説明させてください。

私は、部下の結婚式でスピーチを頼まれることが多かったのですが、ある時点までは上手に話すことばかりを考えていました。しかし、野口悠紀雄氏の本で次のフレーズを読んでから考えが変わりました。2002年のことです。

メッセージが八割の重要性をもつ

文章を書く作業の出発点は、メッセージの明確化である。これは、「読者にどうしても伝えたい」内容だ。

(中略)文章が成功するかどうかは、八割方メッセージの内容に依存している。

(中略)重要なのは、形式ではなく実体、つまり伝えたいメッセージの内容なのである。書きたくてたまらないか?

(出典)『「超」文章法 伝えたいことをどう書くか』野口悠紀雄(注)ハットさんが一部太字にした。

適切なメッセージが見つかれば、「どうしても書きたい。突き動かされるように書きたい。書きたくてたまらない」と考えるようになる。

野口氏の上記本は書名のとおり文章の書き方について書かれており、「文章」が成功するかどうかの八割はメッセージの内容によると説明されています。この「文章」を「スピーチ」または「プレゼン」に置き換えてみてハッとさせられました。

本書を読むまでは、結婚式のスピーチでも専門的な内容についてのプレゼンをするときでも、取って付けたような一般的な話しをしたり、場合によっては自分でも真剣に実行する気も起きないような、それでいて内容的には教科書的な正論をクライアントに対して提案したりしていました。言い換えれば、突き動かされるような熱い思いで伝えていたわけではありません。しかし、上記を読んでからというもの、話すテーマについて心の底から伝えたい内容は何なのかという観点で考えるようになりました。

例えば結婚式の主賓スピーチでは、新郎新婦のご両親に対して本当に伝えたいエピソード、具体的には新郎(または新婦)が職場でこんなに頑張っていて、こんなふうにみんなから信頼されているんだよ、というような話しを披露するようになりました。

また、仕事でクライアントの社長に改善提案する場合にも、心底本気で考えていることについて「この点についてはこんな風に改善した方がいいよ」と具体的に伝えるようにしました。

もちろん個別具体的にリアルな話しをするとなると事前準備が相当大変になります。スピーチであれプレゼンであれ、ある種、当たり障りのない形だけの話しをテクニックで補った方がはるかに楽です。しかも一見うまくいったように見えます。しかし、自分が心の底から真剣に考えてもいないことを伝えるのは相手に対しても失礼だと感じるようになりました。

それ以来、自分がプレゼンをするときにも、また他人に対してプレゼンのアドバイスをするときにも、心底どうしても伝えたい内容を話すことが最も大事だと考えています。

「心の底から伝えたいこと」が大事だと痛感させられる本のフレーズをご紹介

ここで皆様にご紹介したい本のフレーズがあります。ある意味当たり前の内容ではありますが、プレゼンをするうえでとても重要な指摘であることも事実です。ぜひここでご紹介させてください。

芸術が生まれるところにはどんな形であれ、モチーフが存在している。作り手に意識されていないことは、言葉では明確に語り得ない場合も多い。だが、そこには何かが実在する。そもそも文学という言葉の芸術を別にすれば、芸術は非言語的であることを基軸にしているのだからモチーフは明瞭に語られる必要もない。画家などがモチーフを語ったりすると作品の魅力が減ずることすらある。

(出典)「セザンヌとモチーフ〜小林秀雄『近代絵画』」若松英輔(2023/6/3 日経新聞朝刊)(注)ハットさんが一部太字にした。

モチーフは「主題」と訳される場合もあるが、そんなに大人(おとな)しいものではない。モチーフはフランス語の日本語表記で、英語で動機を意味するモチベーションと語源を同じくする。それは内面にあって、私たちに何かを表現せよと強く突き動かすはたらきにほかならない。その作品が生まれる根本動機だと考えてよい。

技量は優れているが訴えるものに欠ける、という作品が存在する。そこで問題になるのはモチーフなのではないだろうか。モチーフが作り手にとって、真摯な、そして切実なものである場合、作品が未完成であっても、見る者に強い衝撃を与えることは少なくない。(以下略)

絵を描く時はのっぴきならぬ やむにやまれぬ 心からの要求で 思うだけ 腹のふくれるだけ 描けばそれでよい。(以下略)

(出典)木島櫻谷(日本画画家)(NHK日曜美術館 2017年11月19日「漱石先生 この絵はお嫌いですか~孤高の画家 木島櫻谷~」より)(注)ハットさんが一部太字にした。

「念い」の弱いプレゼンは結果を出せない

(出典)『「たどたどしいプレゼン」なのに強烈な説得力のある人の特徴』前田鎌利(2022/07/23 ダイヤモンドオンライン)

(中略) いくらロジカルなプレゼンをしても、その根底に確固とした「念い(おもい)」がなければ、本当の意味で相手の心に響くことはないからです。

「念い」という文字を見慣れない方もいらっしゃると思いますが、この文字を使うことに意味を込めています。

「おもい」には「思い」「想い」「念い」がありますが、それぞれ意味合いが異なります。「思い」とは「頭で考えること」、「想い」とは「心に芽生える気持ち」。一方、「念い」には「絶えず気にしていること。強い気持ち」という意味があります。

つまり、すべての言動の根底に一貫している「おもい」のことを「念い」と書くのです。「企業理念」という言葉に、「念」の文字が使われているのも頷けると思います。

この「念い」が本物でなければ、どんなに凝ったプレゼン資料をつくっても、どこか心に響かないプレゼンになります。相手が、心の底から納得することができないのです。(以下略)

見かけばかり気にしてもしようがない

(出典)「書くことについて」野口悠紀雄

「文章の書き方」についての多くの本が強調するのは、「どのようにして人々の注意をひくか?」です。しかし、これだけに気をとられて、中身のない文章を書いても、しようがありません。

いま、このようなことに人々の関心が過度に向きつつあるように思います。それは、見かけばかりを気にしている人にも喩えられます。

世間では「見た目が9割」といわれますが、本当に重要なのは、身体を丈夫にし、生きがいのある生活をすることです。そうすれば、見かけはおのずと魅力的になるでしょう。

文章の場合も同じです。伝えるに値するような内容をどのように作り出すか。それが重要なのです。

ここでご紹介したフレーズはいずれも当たり前の内容であり、特段驚きのある指摘ではありません。それでも、プレゼンをするうえでいつも肝に銘じておきたいものばかりです。そのためここでご紹介した次第です。

「心の底から伝えたいこと」を見つけるには考え抜くしかありません。

ここまで読んで「プレゼンで最も大事なことは心の底から伝えたい内容を見つけること」という点に納得したとしても、問題はどうやって心の底から伝えたい内容を見つけるかです。先ほども書きましたが、これは簡単ではありません。悶々と考え抜くしかないのです。本当に苦しい時間ですが、この点は誰でも同じようです。例えばこんな感じです。

考え抜くしかない

(出典)『「超」文章法 伝えたいことをどう書くか』野口悠紀雄

メッセージを見つけるには、「考え抜く」しかない。すると、あるとき啓示がある。後ろを見ると、天使が立って微笑んでいるのだ。

「あなたはどうやって万有引力の法則を発見したか?」という問いに対するニュートンの答えは、有名だ。彼は、「ひたすら考え続けることによって」と答えたのである。

まったくそのとおりだ。これ以外のどんな答えがありえよう?

では、どうやったら思考を「醗酵」させることができるのか。その方法、アプローチはどういうものなのかを述べてみよう。

(出典)「循環思考」横山禎徳(注)ハットさんが一部太字にした。

結論をいうと、身もふたもないが、そのような方法もアプローチも実は明確には存在しない。ではどうしようもないのかというとそうでもない。方法もアプローチもないときの唯一の「方法」は、「ああそうなのか、そうなんだ」というところにたどりつくまで何度でも飽きもせず「繰り返し考え続ける」ということである。それ以外に「方法」はない。「なあんだ」 とがっかりされるかもしれないが、実際にそのような「繰り返し考える」ということを本気でやったことのある人はどれくらいいるだろうか。つねに最低、同じ課題を一○○回以上考えてみるということを自己規律としてやっているだろうか。やってみるとわかるが、一週間くらいはゆうにかかるのである。

現実の組織の中では、自分の席で腕組みをし、うつろな顔をして日がな繰り返し考えるということをやる度胸のある人はあまりいない。しかし、度胸を出してそれをやってみるべきなのだ。(中略)どんな感じかというと、最初、当てもない中、五里霧中で右往左往しながら繰り返し考えていると、だんだんとではなく、ある瞬間から急に考えがまとまってくるのである。勝手に思考が凝縮し、形ができてくるのである。

スピーチであれプレゼンであれ、心の底から本気で伝えたい内容を見つけるまでのプロセスは「生みの苦しみ」なのです。でも、この苦しみを経ない限り、相手に響くようなプレゼンは決して出来ません。

今回のまとめ

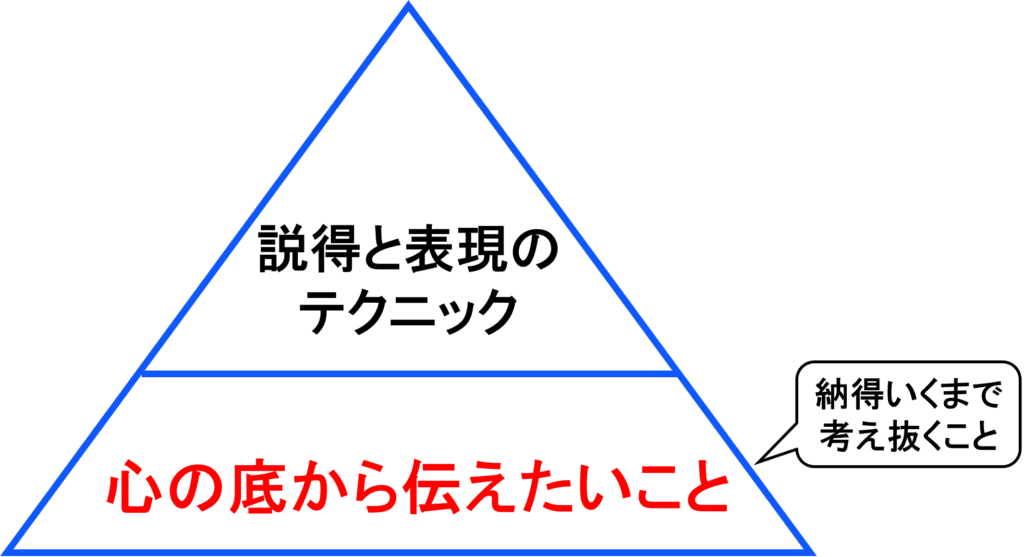

◆結婚式のスピーチであれ、改善提案のプレゼンであれ、その内容が心の底から伝えたいことが大事。

◆説得や表現のテクニックに走っても、こちらが心底伝えたいという真剣な内容でない限り相手には響かない。

◆心の底から伝えたいことを見つけるにはひたすら考え抜くしかない。

【プレゼンで大事なこと】

おすすめ図書

記事本文でも紹介しましたが、「プレゼンで最も大事なことは心の底から伝えたい内容を見つけること」と考えるようになったきっかけは本書です。本書のプロローグには次のように書かれています。

本書は、これまでの文章読本が論じた事項より「前の段階」を強調している。

(出典)『「超」文章法 伝えたいことをどう書くか』野口悠紀雄

第一は、メッセージの明確化だ(第1章)。「メッセージ」とは、どうしても読者に伝えたい内容である。それは、「ひとことで言えるもの」でなければならない。文章が成功するかどうかは、八割方この段階で決まる。(中略)

従来の文章読本が論じてきたのは、主として本書の第5章、第6章の内容だ。本書は、これを「化粧」と呼ぶ。私の経験からすると、重要なのは、化粧より前にある右の二つである。(➡ハットさん注:「二つ」とは「メッセージの明確化」と「骨組みの構築」のこと)

私は、化粧が不要と言っているのではない。読みやすくわかりやすい文章にするために、 それは不可欠だ。強調したいのは、メッセージが希薄で骨組みが弱ければ、いかに化粧したところで、所詮虚しいということである。(以下略)

本書は、文章を書くうえでもプレゼンを学ぶうえでも示唆に富む指摘が満載です。今回の記事で紹介した第1章だけでなく、他にも参考になることがたくさん書かれています。出版時期は2002年なので、20年近くも前の古い本ではありますが、ぜひ一読をお勧めいたします。

なお今回のテーマとは関係ないのですが、第20回の記事(分かりやすい説明のための心構え)でも本書のフレーズを1か所紹介しています。興味のある方はご参照ください。

「心の底から真剣に伝えたいこと」を突き詰めてくださいね。